町内会では毎年、防災訓練を行っています。今回は常総消防署からの指導で、 消火訓練、心臓マッサージ、AEDの操作法、応急担架の作り方を学びました。

消火訓練は、まずは火事を見つけたら大声で周囲に知らせ、それから消火器を 使う。水の入った訓練用消火器のピンを外し、レバーを握りホースを模擬火元に 狙い当たっているのを体で覚えこませました。

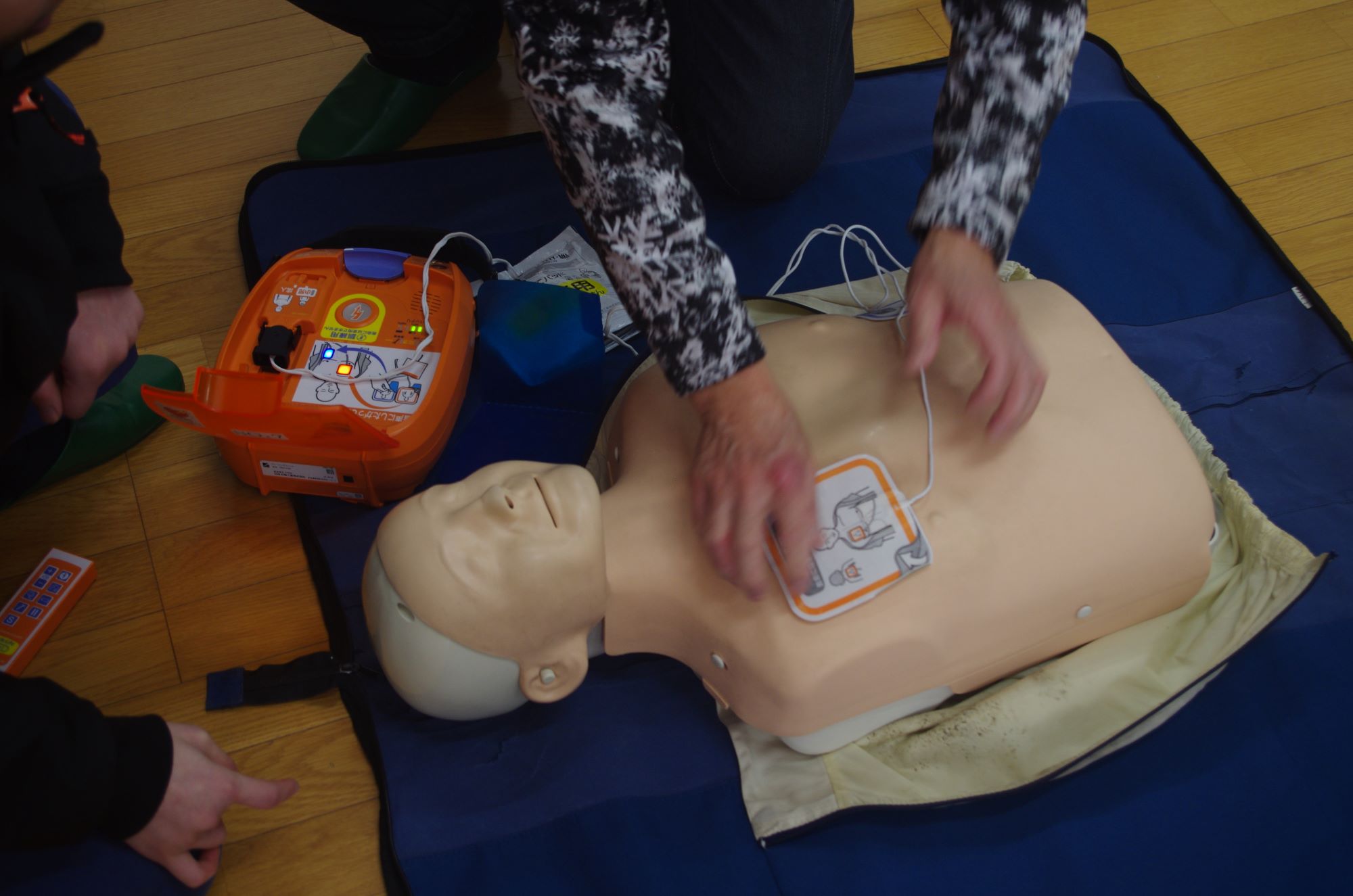

次の心臓マッサージは胸骨圧迫とも言い、左右乳・中間位置の胸骨を5㎝沈む位 両手を使い力を入れて、一分間百~百二十の回数で押します。疲れてきたら交代して 続けます。

AEDは始める前に、まず呼吸をしているかの確認、無ければ直ぐに胸骨圧迫を 始めるがその前に、救急車の連絡、AEDの取り寄せを協力してもらう。 AEDの目的は「異常な拍動を繰り返し、ポンプとしての役割を果たしていない状態 (心室細動)」の心臓を電気ショックによって一時静止させることにより正常な 拍動の再開を促すものなので、静止した心臓を再起動させるものではないとのこと。 よって、強い電気が周囲の人に当たるとショックで大変なことになるのでボタンを 押すときは離れねばならない。電極パッドは心臓を挟んで二か所に貼り付ける。 これらはAEDの蓋を開けると自動でメッセージが出るので指示どおりにすればよい。 AEDが終われば直ぐに胸骨圧迫をすることになる

応急担架は二本の竹竿と毛布を使い、写真のように二重に畳めばズレることはない

以上の防災訓練を受けましたが、途中で本署から緊急連絡が入り指導者の半数が 出動し、緊張する場面がありました。

屋外にて消火器の模擬消化

心臓マッサージ(胸骨圧迫)

AEDの操作法

竹棒と毛布の応急担架