父(秋山桑人)が使用していたアトリエが、嵐の度に雨漏りがして、 二階は当然として一階まで雨水が漏れてきたので終活ではないが、 子供のことも考え、取り壊すことにしました

私が生まれた時は、既に蔵としてあり、祖父・祖母が商売を始めたころ 建てたのだと思いますので、築100年以上を過ぎていると思います。 父が定年後、アトリエとして改造し、93歳でなくなる寸前まで 使用していました

工事を始めた2日目に一番上の棟木に上棟式の記録が釘づけしてありました。 それには

=====上棟式 明治弐拾五年 陰暦二月二十八日 三妻村 大工棟梁 森安太郎=====

とあり その下に 戸主 林 民吉 が隠れていました。 1892年閏年、今から122年前だった。此の時、私の祖父は、 8歳だったので、多分、所帯を持ってから、林さん?から購入した ことになる

アトリエは、幼稚園生から小学生・中学生・高校生、そして青年・成人、 さらに定年となったご老人まで多くの人たちが、デッサンはじめ、 水彩画・色紙・油絵と父の指導を受け、勉強や趣味を重ねていたところです

父がなくなって、既に7回忌を済ませましたが、アトリエはそのままに して置いたので膨大な資料と作品が残っています。収納庫として、 イナバ物置 (2630W x 2210D x 2075H) を購入して、整理整頓を始めました

書籍や新聞のスクラップブックは殆ど処分して、絵画は画法など研究していた 練習用の絵画を除き、写真や出版書の下絵などと一緒に新しい物置に格納しました。 整理中、額にはいった10枚の絵巻物が出てきました

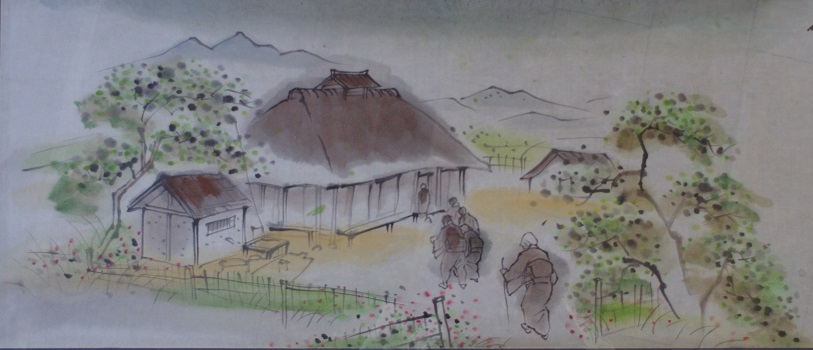

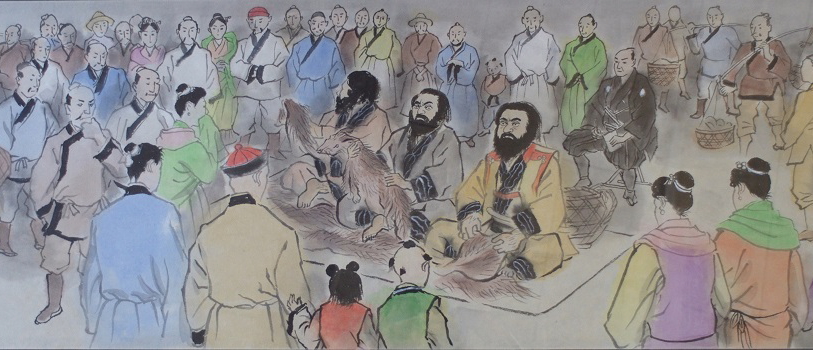

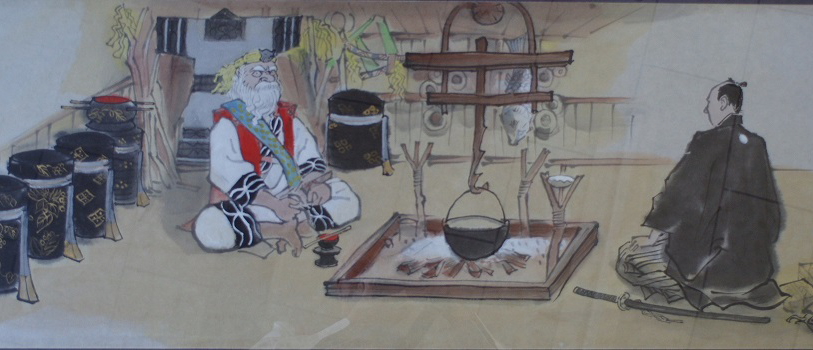

中身は、間宮林蔵一代絵巻と称するもので、段ボールに入っていたので、 色鮮やかなままで出てきました。一枚の額の長さが一間(1.8m)あるので、 10枚を飾れる場所は我が家にはありません。また、それらを表装に頼んで 絵巻物にしても、私有物になり多くの人たちがご覧になれません。 そこで、林蔵の生まれ故郷の「つくばみらい市」(旧伊奈村)に寄贈する ことにしました

つくばみらい市に従弟がいるので、仲介を頼み市の教育委員会に働きかけ、 間宮林蔵顕彰会のご協力を得て受け入れて頂きました

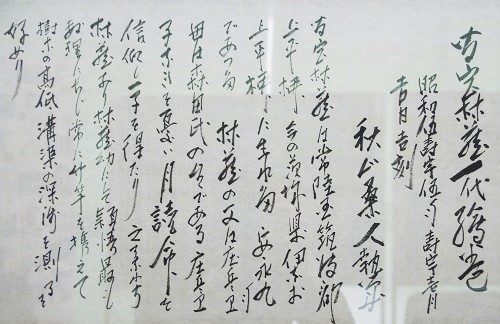

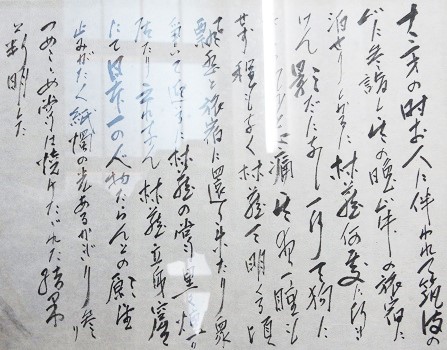

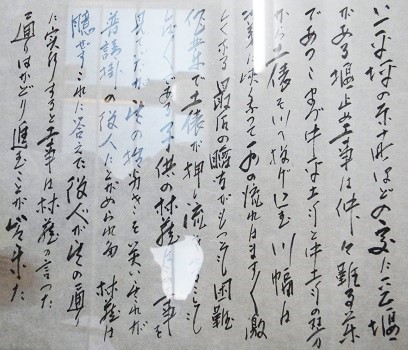

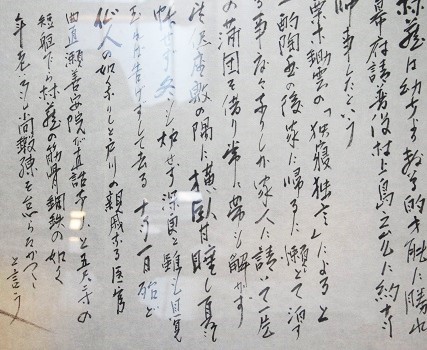

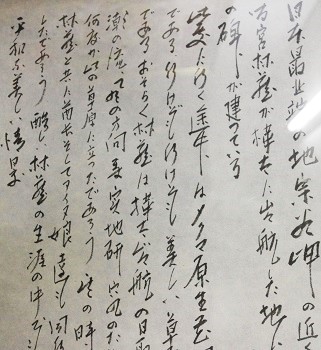

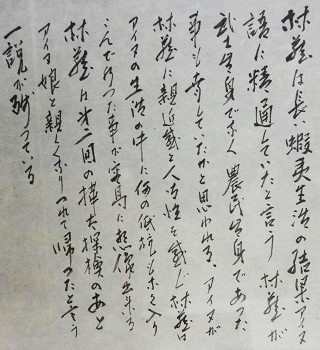

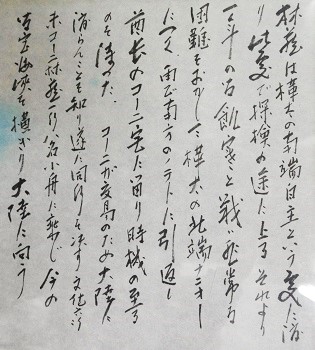

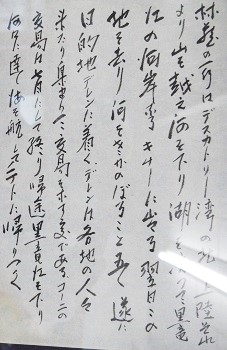

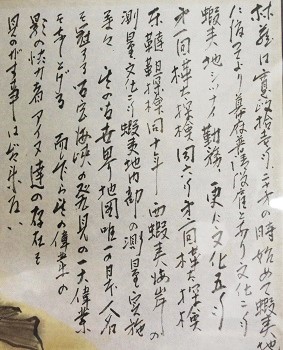

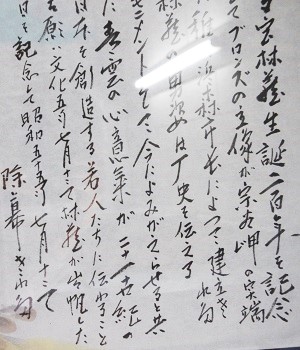

それら、10枚を以下に掲示します。 絵巻物なので、絵画と説明が交互に 入っています。説明文書は父の特徴ある文字で書いてあるので、分かる範囲で 私が解読しましたが、不明文字は○で表現しています

間違いがあったり、不明文字が判明した時は、御面倒でもメールいただければ 幸いです

(追伸 2014.12.19)

高校の同級生から10ヶ所の解読メールを頂きました。 これで不明箇所は残り3ヶ所となりました。有難うございました

(追伸 2017.09.30)

坂東郷土館ミューズのご厚意により全文解読できました。 御礼申し上げます

絵巻物の全体図です。全部で10枚あります