法蔵寺は「累(かさね)」のお墓があります。「累」に関する3代にわたる 江戸時代初期の事件は実際にあった事件でした。その後、江戸時代に 浄瑠璃・清元・歌舞伎・講談と広く世に知られるようになりました

明治時代に三遊亭圓朝に「真景累が淵」と題名を新たに落語として 流行りました。それを弟子の三遊亭圓生が速記本にした文庫版を 40年前に読みました

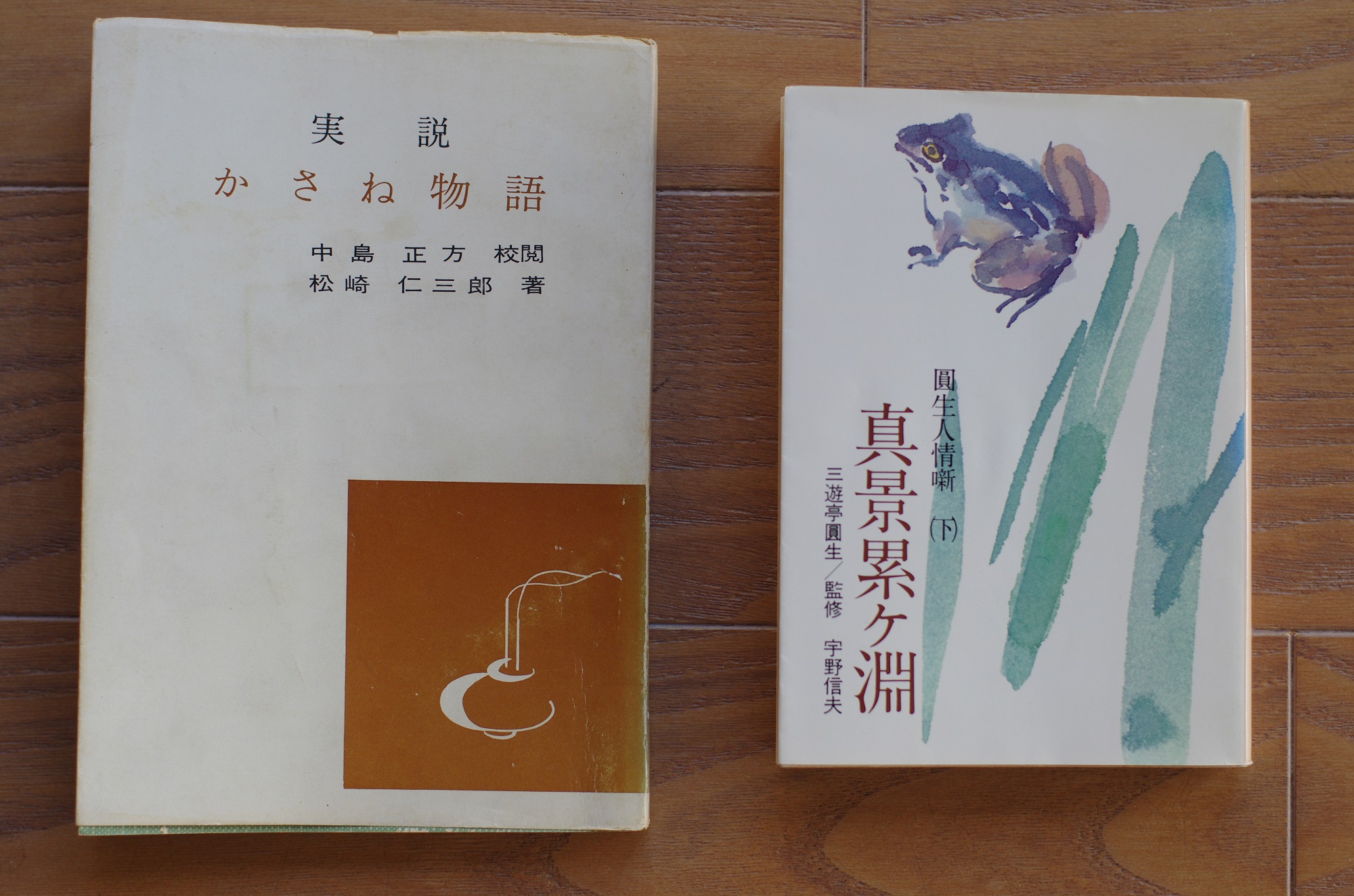

両親が亡くなり実家に入って、父の書棚の中に「実説 かさね物語」と 称する本を見つけ読んでみると、前述の文庫本とは似ても似つかぬ 物語で、著者の松崎仁三郎先生(明治20年 結城郡石下町杉山 生まれ)は 古文書の「祐天僧正御伝後記」と「死霊解脱物語聞書」から事実の真相に 重きを置いて書いたという。昭和37年4月 祐天寺教化部 発行の冊子です。 冊子は、B6版サイズで総頁176頁で書かれているが、30頁以降が「累」の 怨霊に取り付かれ、祐天上人、法蔵寺住職、土地の人達が「累」怨霊から 解脱するまでを物語っている

今から413年前、下総の国岡田郡羽生村(現常総市羽生町)の百姓に与右衛門と いうものがいた。定かではないが家産七石を持っていて、村でも中以上の何不足 ない生計であった。しかし妻に縁がなく何回娶っても不縁だった。 遂に後妻とした「杉」は、「助」という五歳の男子を連れ子とした。

「助」は何の因果か目も当てられない醜い顔で其の上跋(びっこ)であった。 与右衛門はこの子を可愛がるどころか、まるで仇のように殴る蹴るの乱暴も 珍しくはなかった。

三年後、「杉」は飯沼の七塚で「助」を殺し鬼怒川に通じる横堀に死骸を 流してしまう。その後、身重となり女児を生み名を「累(るい)」と名付けたが、 「助」とそっくりで誰もが「助」が重ねて乗り移って来たと言い「累」を 「累(かさね)」と呼ぶようになった。

夫婦とも苦悶のうちに我が子を育て、やがて夫婦は相次いで病死する。

「累」は孤独の身となり家を守り三十を越したころ、道端で苦しんでいる男を 助け手厚い介護をした。男は浪人谷五郎と名乗り、「累」に厄介になっていたが やがて二人は夫婦となり谷五郎は二代目与右衛門となった。

しかし、与右衛門は次第に「累」に嫌気がさしてきた。三年目の秋近くになったある日 夫婦そろって畑に出かけ、暮れ方の帰り道、増水した激流に「累」を後ろから押し倒し 責め殺し死骸を法蔵寺に葬ってしまう。そして与右衛門は悲しむふりをして念仏を唱え 空涙を流していた。

ほどなく後妻を娶ったが五人もの生離死別の苦しみを味わった。 最後に「きよ」を娶り間もなく懐妊し女児を産み「菊」と名付けた

「菊」は目鼻立ちの美しい娘でスクスクと育ち、10余年を過ぎた。 「きよ」がある夜、野良着を繕っていると行燈に蛾が飛び回りいつの間にか 蝋燭が消え気味が悪い。同じ事が何日か過ぎ、今度は枕元に先妻の妻「累」 が現れちらし髪に青白い髪で白い歯を出し胸から下はぼやけて見えないのだが、 笑うような泣くような声で、「鬼怒川で責め殺された恨みを晴らしたい」と 言ってきた。毎晩、夜明け近くになると現れ、床に臥せるようになり 三か月後に「きよ」は亡くなってしまう

妻を失い困り果てた与右衛門は、まだ13歳の「菊」に従兄の金五郎を婿とした。

翌年、「菊」は奇病に取り付かれ、「菊」の体内に「累」が乗り移ってしまった

苦しんでいる「菊」を問い質すと、殺されたところや、目撃者の名前も明白となる。 そして羽生村の名主・村人が法蔵寺に集まり念仏修行を行い、「累」の死霊は 退散した。 その後「菊」が3回発病し、1月と2月は法蔵寺で供養し、3月と4月は弘経寺に居た 祐天僧正が怨霊を成仏させる。今度の騒ぎが首尾よく収まったので与右衛門は家督を 若夫婦に譲り61才で没し、「菊」は72才を一期として極楽参りをした

年表にまとめました。

| 1609年 | 慶長14年 | 「杉」が「助」を連れて与ヱ門に後妻 |

|---|---|---|

| 1612年 | 慶長17年 | 4/19 「杉」が「助 (6才)」を殺してしまう |

| 1613年 | 慶長18年 | 「累」生まれる |

| 1645年 | 正保2年 | 「累」と谷五郎が婚礼 二代目与ヱ門となる |

| 1647年 | 正保4年 | 8/11 与ヱ門が「累」を殺す 35才 |

| 1659年 | 萬治2年 | 6人目の後妻「きよ」より「菊」生まれる |

| 1671年 | 寛文11年 | 5/11 「きよ」死す |

| 「菊」金五郎を婿とす | ||

| 1672年 | 寛文12年 | 1/ 4 「菊」発病 1/26 念仏供養 |

| 2/26「菊」再発 2/28 石仏建立 | ||

| 3/10「菊」3度 祐天上人得脱修行 3/12 石仏開眼 | ||

| 4/19「菊」4度 「助」に単到直入童子の法号を授く | ||

| 1676年 | 延宝4年 | 二代目与ヱ門死す 61才 |

| 1730年 | 享保15年 | 5/3 「菊」死す 72才 |

大本山増上寺別院 寿亀山 天樹院 弘経寺(http://www.gugyoji.jp/)

住所:茨城県常総市豊岡町甲1番地(境内に天樹院殿御廟(千姫の墓所)があります)

浄土宗 明顕山 祐天寺(http://www.yutenji.or.jp/)

住所:東京都目黒区中目黒5丁目24番53号(境内に「かさね塚」があります)

常総市観光物産(https://www.joso-kankou.com/)

法蔵寺の説明です

浄土宗 八幡山 雲天寺(https://www.untenji.org/)

住所:茨城県守谷市本町358番地(祐天上人とご縁のあるお寺)

2冊の本です 「実説 かさね物語」と「真景累が淵」

法蔵寺の案内です(今回はスマホから撮影)

「累」一族の墓所

中央が「累」、右が「助」、左が「菊」