秋さんの机 2017.05.28 父が描いた修善寺物語絵巻 戻る ←→ 進む

父の残した絵画の中に絵巻物が3点ありました。

父の残した絵画の中に絵巻物が3点ありました。その内の1点は、10枚の額に表装されていて、2014年暮に 「間宮林蔵一代絵巻」としてつくばみらい市(旧谷和原町)に 寄贈しました。

参照→ 2014.12.01 間宮林蔵

残り2点は、「修善寺物語絵巻」と「平将門絵巻」です。 今回は、「修善寺物語絵巻」をご紹介します。 これは、墨だけを使い、水墨画のような濃淡はなく 細い線だけで描かれています。 そして、絵画だけで文字は一切ありません。 1枚の絵は、ほぼB5版の大きさです。

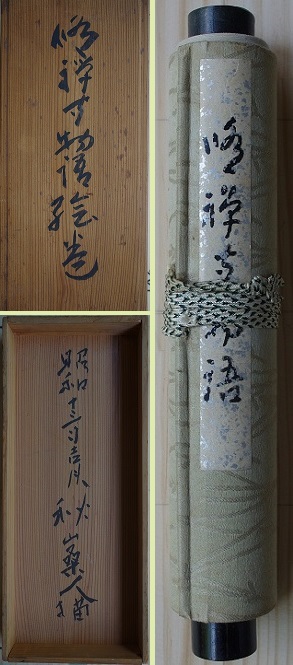

収納箱の裏側に、昭和13年と記入されていたので 24歳の作品です。しかし、此の頃になると戦雲怪しくなり、 このような表装は出来なかったと思う。 私が小学高学年のころ、この絵を基に色彩画として 四曲一隻の扇面散屏風に書き換えて、それを 埼玉の蓮田まで父と一緒に持ち運んだ記憶が 今でも鮮明に残っている。その時、巻物にしたと想像する。 60年も前のことで、蒸気機関車の時代であった。

**写真**

(左上)収納箱の蓋 (左下)その内側 (右)絵巻物の表装

絵巻の下に、ネットで調べた修善寺物語のあらすじを 書いておきました。

「半七捕物帳」の作者としても知られる小説家・劇作家 岡本綺堂(1872-1939)の代表的な戯曲 1911年《文芸倶楽部》に発表,同年明治座で 〈新歌舞伎〉として上演、舞台は大評判をとった

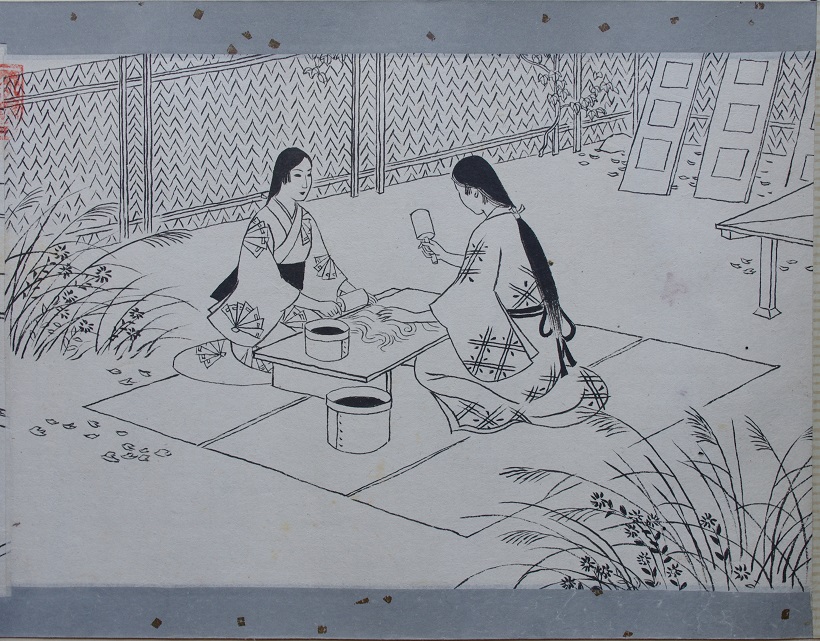

1.職人一家の勝ち気な娘

鎌倉時代、伊豆の修禅寺村に夜叉王という名の翁が住んでいました。 夜叉王は面作師で、その腕たるや、京や鎌倉にも聞えるほどでした。

娘の桂(かつら)と、その妹の楓(かえで)が名産品の紙を砧でたたいて 柔らかくしている。父の弟子“春彦(はるひこ)を夫に持つ妹のかえでに 対して姉のかつらは、京の公家にも仕えた女を母とし気位が高く、 妹のように伊豆の片田舎で職人風情と一緒になって果てることを望まず いつの日か貴い人に見そめられることを夢見ていました

2.面作師夜叉王

伊豆に幽閉されている鎌倉幕府2代将軍 頼家(源頼朝の長男)より、 自分の顔に似せた面の注文を受けているが、何度作っても死相が現れ 完成できないでいる。

3.二代将軍源頼家

ある日、頼家が修禅寺の僧を伴って夜叉王の家を訪れました。 待てど暮らせど一向に「面」が届かないことに我慢できなくなり、 とうとう自ら催促にやって来たのです。

4.怒った頼家

夜叉王は何度打っても未だ満足のゆく面が出来ない経緯を説明し、 こう言います。「わしも伊豆の夜叉王と云えば、人にも少しは知られたもの。 たといお咎め受けうとも、己が心に染まぬ細工を、世に残すのは、 いかにも無念じゃ。」「む、おのれ覚悟せい。」と、癇癪募った頼家は あわや太刀を抜かんとします。

5.試作の面

そこへ、姉のかつら、 「お鎮まりくださりませ。面は唯今献上いたしまする」。 かつらが差し出した面を見るなり、頼家は感嘆の声をあげます。 「おお、見事じゃ、よう打ったぞ」 「さすがは夜叉王、あっぱれの者じゃ。頼家も満足したぞ」

6.桂川の語らい

頼家は修禅寺へ戻る途中、桂川のほとりで連れ添ってきたかつらと 言葉を交わす。頼家は鎌倉で母方の親族である北条方と不和になり、 愛した若狭局(わかさのつぼね)も争いで失って深く傷ついていた。 そしていま「恋を失った自分はここで新しい恋を得た」と喜び、 かつらに「若狭」の名を与える

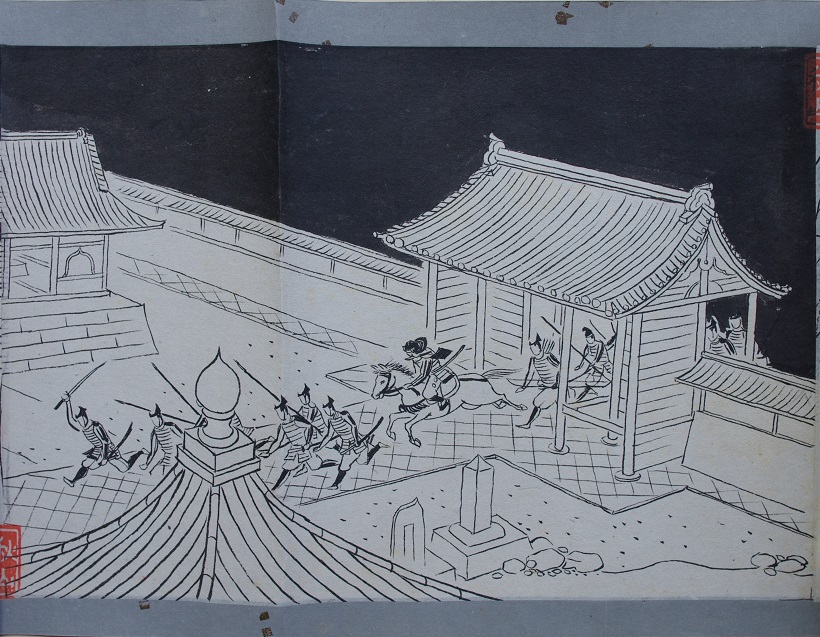

7.夜討ちの計画

頼家の前に、北条の使いとして金窪兵衛行親(かなくぼひょうえゆきちか) が現れる。行親は頼家がかつらに「若狭」の名を与えたと聞き、 鎌倉に相談もせず勝手な行いだと非難する。しかし行親のほんとうの目的は、 北条方の命令で頼家を暗殺することだった。

たまたま行親の計画を聞いてしまった春彦は、行親たちが去ったのち、 あとから来た頼家の家来 下田五郎景安(しもだごろうかげやす)に伝える。 下田五郎は襲ってくる行親の手勢を斬り捨て夜討ちの企みを修禅寺に 伝えるよう、春彦に頼む。

8.身代わり

頼家の命を救おうと、かつらは父が打った頼家の面をつけて 頼家になりすまし群がる敵を相手に戦います。 けれども、その甲斐なく、頼家は入浴中の不意を襲われ、 抵抗むなしく、23歳でその命を落とします

9.傷を負い父夜叉王の家に

かつらは、深い傷を負いながらも、父夜叉王の家に辿り着きます。 「姉様死んで下さりまするな。」と泣く妹かえでに対して かつらは、 「いや、いや、死んでも恨みはない。 賤が伏屋でいたづらに百年千年生きたとて何となろう。 ・・・・・出世の望みもかのうた。死んでもわたしは本望じゃ。」 「これ、姉さま。心を確かに・・・・・。のう、父様。 姉さまが死にまするぞ。」

10.面の真実

夜叉王、「おお、姉は死ぬるか。姉もさだめて本望であろう。 父もまた本望じゃ。」「幾たび打ち直してもこの面に、 死相のありありと見えたるは、われ拙きにあらず、鈍きにあらず 源氏の将軍頼家卿がかく相成るべき御運とは、今という今、 はじめて覚った。伊豆の夜叉王、われながらあっぱれ、 天下一じゃのう。」と、快げに笑います。 そして、続いて、「やれ、娘。わかき女子が断末魔の面、 後の手本に写しておきたい。苦痛を堪えてしばらく待て」 こう言って、筆と紙をとり、娘の顔を模写しようとします。

傍らで、修禅寺の僧が口のうちに念仏を唱えています。

秋さんの机 2017.05.28 父が描いた修善寺物語絵巻 戻る ←→ 進む