秩父巡礼 1回目

橋場バス停 → 粥仁田峠・1・2・3・4・5番札所 → 横瀬駅

2013.03.04(月)

秩父巡礼 1回目

橋場バス停 → 粥仁田峠・1・2・3・4・5番札所 → 横瀬駅

2013.03.04(月)

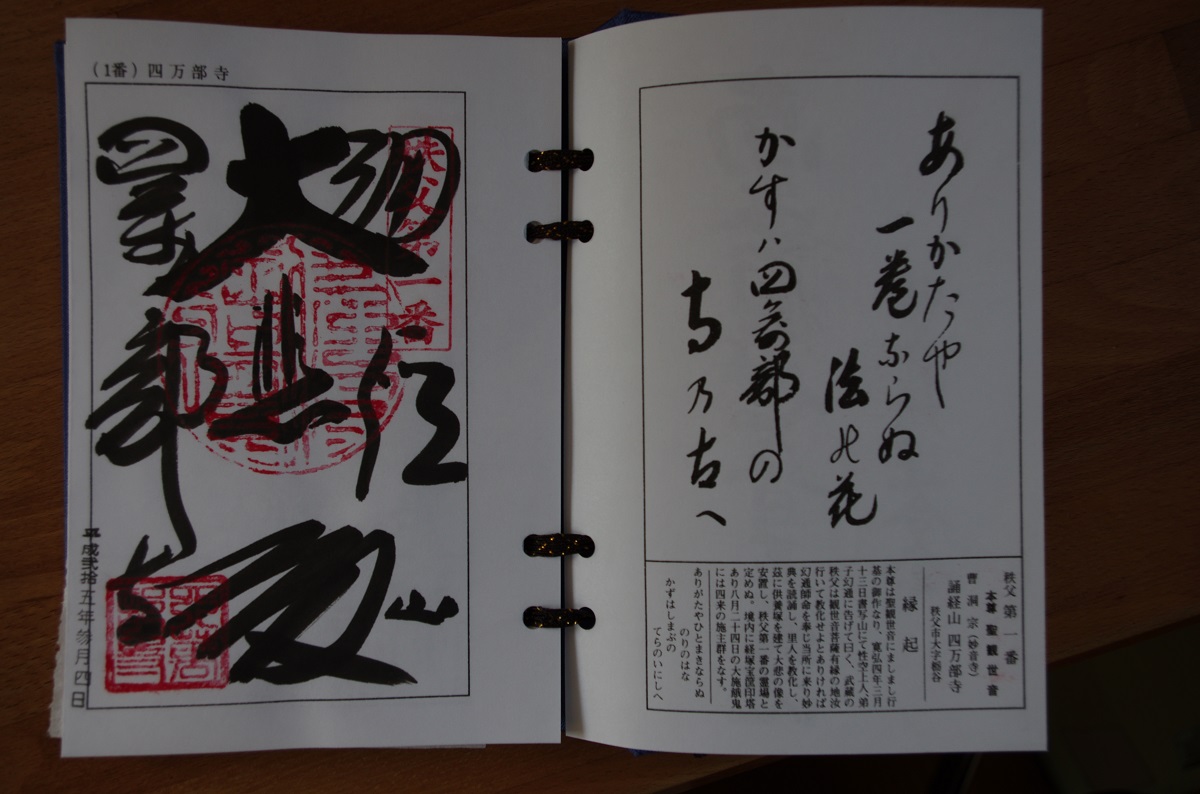

24年前の 1989.12.03 旧定峰峠から巡礼七寺を廻り、秩父夜祭りを見に行った。 その時は、34ヶ所を全部歩いて結願しようと思っていたが、そのままとなっていた。

茨城に来て、アプローチが長くなったが、札所めぐりを決心する。 番号順に巡礼するガイドをネットで探し 「秩父観光なび」 --> 散策・ハイキング --> 江戸巡礼古道とたどり着き、 これを参考に歩く事にする。

「江戸巡礼古道」 秩父観光なび http://navi.city.chichibu.lg.jp/p_walk/561/

昭文堂発行の「山と高原地図」の No22 「奥武蔵・秩父」 は 1/50000 なので、 更に詳しい 1/25000 地形図 2面(秩父・皆野 / 3色刷 @270円)を筑波の 国土地理院にて入手し、これから行く江戸巡礼古道を机上トレースする。

本尊の観音像は通常は秘仏として厨子内に納められて、12年に一度の ”午年”総開帳が来年行われるが、(私の干支でもあるが)それを待たずに 行く事にした。

西国33ヶ所、坂東33ヶ所、秩父34ヶ所、併せて日本100観音といい、 結願寺は秩父34番の水潜寺である。この他に有名な 「四国88ヶ所」、 「熊野古道」 があるが、四国は年間10~20万人のお遍路さん人口と 言われているけれども、徒歩巡礼は、わずかの1% (1000~2000人) との事、大分少ない。

体力・気力・金力 があれば、次の目標にしたいが、全行程、秩父の 100Kmに対して、四国は1000kmと10倍の規模となる。 まずは、秩父をクリアーしてから考えよう