秩父巡礼 3回目

西武秩父駅 → 17,18,19,20,21,22,23,24,25 番札所 → 影森駅

2015.05.20(水)

秩父巡礼 3回目

西武秩父駅 → 17,18,19,20,21,22,23,24,25 番札所 → 影森駅

2015.05.20(水)

3回日目の巡礼になります。しかし、ものぐさをしているので、 年に一度の札所巡りでは、3年目の3日目と言わねばなりません

いつもの通り、5時半の電車に乗り池袋に向かい、時間を短縮するため、 特急に乗り込みました。以前はレッドアローと言っていたが、今は 『ちちぶ3号』などと、時刻表に書いてある。時間短縮の代償として、 特急券+座席指定の640円を払ったが、車内は空席ばかりだ。西武秩父駅で 下車して、お花畑駅を徒歩で通過し、秩父神社にお参りして、 17番に向かいます。

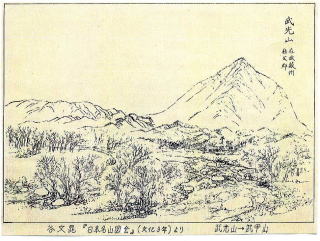

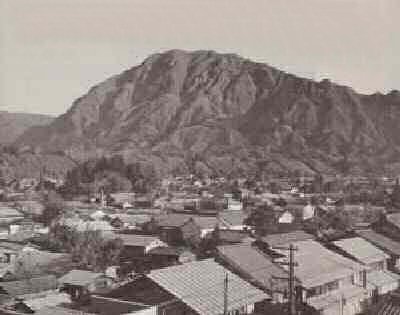

秩父神社の例祭(毎年12月3日に行われる)は、「秩父夜祭」として国の 重要無形民俗文化財に指定され、京都の祇園祭、飛騨高山祭と共に日本 三大曳山祭のひとつに数えられています。この夜祭は、武甲山の男神と 秩父神社の女神との年に一度の逢瀬の物語として語られる、中世の ロマンであるが今の武甲山を見ていると、ロマンが浮かんでこないのは 残念である

秩父神社入口

秩父神社です