1 諏訪神社の大ケヤキ

推定樹齢は400年とも500年とも言われている。ほとんど低地の市街地にあっても

この老木が残っている理由は、この境内の地が鎌倉時代以前、この一帯を流れていた。

豊田川の中州のひとつであったと推測するのが妥当と思われる。

当初、このケヤキの北側の根元に小さな祠(ほこら)があっただけと云われている。

なお、神社庁には神木は「榎(エノキ)」として、この樹が登録されている。

諏訪町の旧町名が五本榎木町であったからか。

平成14年水海道市指定天然記念物に認定。

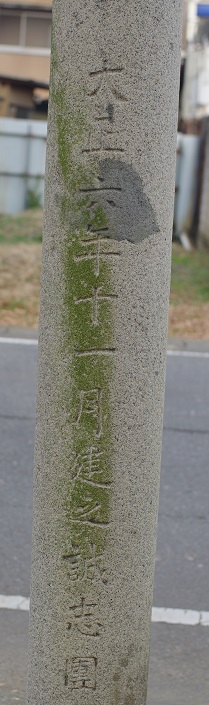

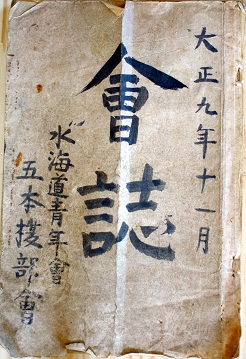

2 東門鳥居

東門の鳥居は、大正6年(1917)11月に、五本榎誠志會

(現在の諏訪町青年会の前身)が奉納建立したものです。

五本榎誠志會の會誌會誌の一部が保存されています

3 後藤縫之輔の幣殿彫刻「飛竜」と「波と亀」

【後藤縫之輔(文政8年~明治34年)の略歴】

上総と下総や常陸国を中心に活躍した宮彫師。

文政8年(1825)下総国猿島郡猫実村(現坂東市猫実)の野口弥左衛門の次男

として生まれる。天保11年(1840)15歳のとき、笠間の宮大工の後藤正忠の

弟子となり、嘉永2年(1849)24四歳で独立し、後藤の姓を受けた。

笠間稲荷(国指定重要文化財)、成田山新勝寺釈迦堂、鳥見神社(印西市)、

金村別雷神社(つくば市)生地近くの菅生日枝神社、神田山新田八幡神社(板東

市の文化財)や常総市の諏訪神社、報国寺本堂などの本殿の彫刻を彫り、明治34

年(1901)に76歳で亡くなった。

後藤縫殿之助と「殿」を添えた名は明治10年内国勧業覧会で金賞となり大久保

利通から授与された。

幣殿唐破風彫刻「波と亀」 幣殿欄間彫刻「飛竜」

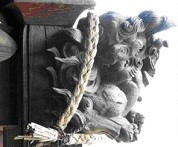

幣殿彫刻「木鼻狛犬」

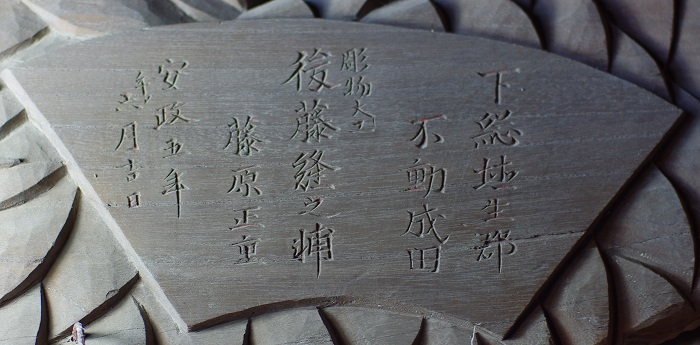

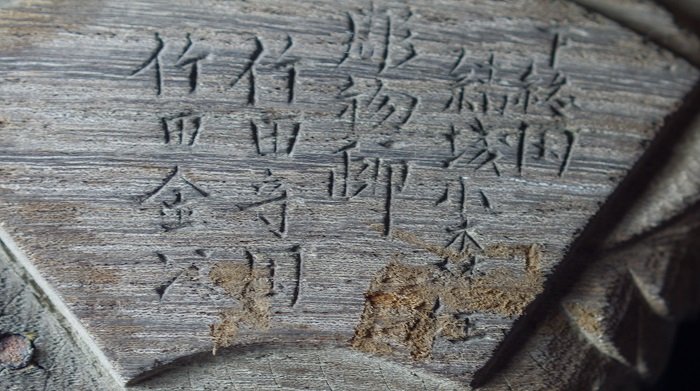

「下総埴生郡不動成田、彫物師後藤縫之輔、藤原正重、安政5年(1858)6月吉日」

4 竹田重三郎守国の本殿彫刻

本殿上部、向拝紅梁上、正面小脇板、脇障子の彫刻は残っているが、

胴羽目板部三面(背面・左右両面)の彫刻は破損欠落の状態となってお

り、歳月の長さを物語っている。

【竹田重三郎守国(たけだしげさぶろうもりくに)の略歴】

生誕・死没・出生地等不明。竹田氏の名は、関東の彫工の系図を記す

『彫工左氏後藤家系図』にも見られ、幕府彫物大工棟梁高松邦教の系譜

を引いている。高松邦教の門人斎藤八郎兵衛の子、藤重郎から結城住と

されている。藤重郎名跡として重三郎の名があり、邦教門人斎藤八郎兵

衛から二代後の結城住の重三郎は、文政5年(1822)の布川神社

本殿(茨城県利根町)の彫物を担当した。

下総国結城郡小森村(現・結城市小森(大字))の竹田重三郎藤原守国と

考えられる。参考文献:結城の彫工竹田氏による下総村社の彫刻(日本建築

学会論文集、田中孝明、渡辺勝彦)江戸幕府配下ならびに関東の彫物大工に

関する研究(書籍、伊藤龍一)

向拝紅梁上の竜の彫刻 と 本殿右側面上部の彫刻

本殿正面と左右の脇障子(わきしょうじ)彫刻

「下総国結城小森住 彫物師 竹田守国 竹田金次」の刻印がある。

5 尾竹国観が描いた拝殿天井絵「雲竜」

【尾竹国観(おたけこっかん)の略歴】

(明治13年~昭和20年)新潟県出身

明治から昭和期の浮世絵師、日本画家。お竹越堂、尾竹竹坡の弟で、いわゆる

お竹3兄弟の末弟。明治13年(1880)4月21日、現在の新潟市の紺屋に生まれる。

8歳頃から絵を描いて家計を助けており、東京学齢館の『小国民』の全国児童画

コンクールに応募して一等をとり、東京学齢館主人の斡旋で上京、小堀鞆音(こぼ

りともね)に入門。漢学を高橋太華に学ぶ。ほどなく明治28年(1895)

頃に富山に移り、兄の越堂の元に居住、竹坡と富山で新聞の挿絵・売薬版画などを

描いて生計をたてる一方、14歳のとき富山博覧会で3等、16歳で日本美術協会

1等賞、翌年同会で銅牌を受けた。

これが小堀鞆音の目に止まり、明治29年2月に竹破と共に上京し、再び鞆音

の門に入る。20歳前後から日本絵画協会・日本美術院連合絵画共進会を舞台に受

賞を重ねる。

明治41年(1908)の「国画玉成会事件」では竹破とともに岡倉覚三

(天心)・横山大観と袂を分かつも、翌年の第三回文展『油断』で2等賞、第5

回文展『人真似』で3等賞を受賞。大正2年(1913)には、横山大観を先

頭とする学校派審査員によって不可解な落選という 憂き目(文展事件)にあったが、

大正7年第12回文展までは意欲的な出品を見せた。だがその不遜な言動から後半生は

ふるわず、昭和10年(1935)に帝展の無鑑査に迎えられて出品するも芸術的新境地を

開くには至らなかった。

一方、国観が描き続けた教科書や雑誌の挿絵やポンチ絵、絵本などメディアの

仕事が注目を浴びつつある。

昭和20年(1945)5月20日歿(満65歳)。

尾竹国観 天井絵「雲竜」 落款は、大正丁巳夏日(大正6年(1917)夏)

大正期中央画壇で当時の主流派横山大観らと対立し、画壇を追われた不遇の画家。

大正6年当神社の再建にあたり“強いものを”との求めに応じた迫力あふれた作品。

6 尾竹竹坡が描いた幣殿天井絵「竹に虎」

尾竹竹坡(おたけちくは)の略歴】

明治から昭和期の浮世絵師、日本画家。いわゆる尾竹3兄弟の一人で、

尾竹越堂は兄、尾竹国観は弟。明治11年(1978)1月12日、現在の新潟市に

生まれる。4歳で南宋派の笹田雲石に学び、竹坡の雅号を受ける。

5歳の時には襖絵を描き、6歳の頃には花鳥画を器用な筆捌で描き上げ、

神童と言われたという。また10歳の頃から絵をもって家計を助けたとも

いわれる。

明治24年(1891)富山に移り、兄・越堂とともに生活のために

売薬版画の下絵や新聞『富山日報』挿絵を描く。主に役者絵や福絵を手がける。

弟・国観が『小国民』の全国児童画の一等賞を得たことを縁に、富山から同誌に

挿絵を送るようになる。

明治29九年(1896)2月に国観とともに上京して川端玉賞に入門。

日本絵画協会・日本美術院連合絵画共進会當で受賞を重ね、人気が高まる。

当時、横山大観ら東京美術学校出身作家の作品の売価が100円から200円だった

時代に500円の高値で売れ、これに気を良くした2人は腕力に任せて暴走する

傾向向も見られた。また小堀鞆音、梶田半古に師事して大和絵を学んだともい

われる。

明治37年(1904)に国画会で戦争展覧会を開いて盛況、明治38年(1905)には若手

作家を糾合して大同画会を発足させ、国画玉成会へ合流する。玉成会の一員とし

て文展に出品することになり、今村紫紅、安田靫彦らと五浦研究所に逗留し、

明治40年(1907)の第一回文展入選作『羅?羅』を描く。

ところが、明治41年(1908)10月岡倉天心と玉成会の審査員を選ぶ酒席で岡倉が、

当時の人気と業績からすれば後輩に当たる靫彦ら数名の青年を独断で指名しよう

としたため、衝突する。憤慨した竹坡は国画玉成会を弟の国観とともに退会し、

以後岡倉一派とは袂を分かつこととなる。岡倉は尾竹兄弟の才能を認めていたが、

彼の考える日本美術の特色、壮麗で優美さを求める高い志を持とうとしない兄弟

に不満を持ったとされている。その結果、日本画界から締め出された格好となった。

明治42年(1909)の第三回文展で『茸狩』(現在行方不明)が三等賞、明治43年

(1910)の『おとづれ』や明治44年(1911年)の『水』が二等賞(最高賞)と

注目を浴びるが、台頭してきた学校派との根強い対立や二人の単純で荒削りな

性格が災いして、大正2年(1913)の第7回文展には兄弟そろって落選、同年に兄の

越堂、弟の国観と合同展覧会を開く。この文展落選の原因が美術行政制度にある

として、大正4年(1915)には、衆議院議員に立候補するも落選。このとき生じた

多額の負債が、後半生の没落の契機となる。借金返済のため、『波に旭日』ばかり

を流れ作業のように描く濫作で自ら画名を落としていく。

大正末には、未来派と接近、前衛グループ八火会を結成するなど再起を試みた。

後の帝展では無鑑査になるが晩年は振るわず、昭和11年(1936)6月2日に歿(58歳)

尾竹竹坡 天井絵「竹に虎」 落款は国観と同じ丁巳盛夏(大正6年(1917)夏)

7 大町桂月の書

【大町桂月(おおまちけいげつ)の略歴】

高知県出身で、近代日本の詩人、歌人、評論家。明治2年(1869)、高知市

北門筋に元土佐藩士の通の息子として生まれる。名は芳衛(としえ)。

昆虫学者の大町文衛は次男。雅号の桂浜月下漁郎はよさこい節にも唄われ

る月の名所桂浜に因み、桂月はそれを縮めたもの。

明治29年(1896)、東京帝国大学国文科卒。明治32年(1899)、島根県で中学校

教師として奉職するも、明治33年(1900)、乞われて博文館に入社し、明治39年

(1906)まで在籍。

『文芸?楽部』『太陽』『中学世界』など随筆を書き美文家として知られた。

それは韻文・随筆・紀行・評論・史伝・人生訓など多彩であった。格調高い

文体から擬古派と言われた。大正2年(1913)に出版された『人の運』は、洋の

東西を問わず通ずる処世訓集として当時のベストセラーとなる。和漢混在の

独特な美文の紀行文は広く読まれた。

また、明治大学で教鞭を執った。習性酒と旅を愛し、酒仙とも山水開眼の士

とも称された。晩年は遠く朝鮮、旧満州(中国東北部)まで足を延ばしている。

桂月は北海道の層雲峡や羽衣の滝の名付け親でもある。北海道各地を旅行して

その魅力を紀行文で紹介した。大雪山系の黒岳の近くには、彼の名前にちなんだ

桂月岳という山がある。青森県の十和田湖と奥入瀬をことに愛し、晩年は同地の

蔦温泉に居住し、大正14年(1925)四月には本籍も蔦温泉に移したが、ほぼなく

胃潰瘍んため温泉旅館で死去、五十七歳。

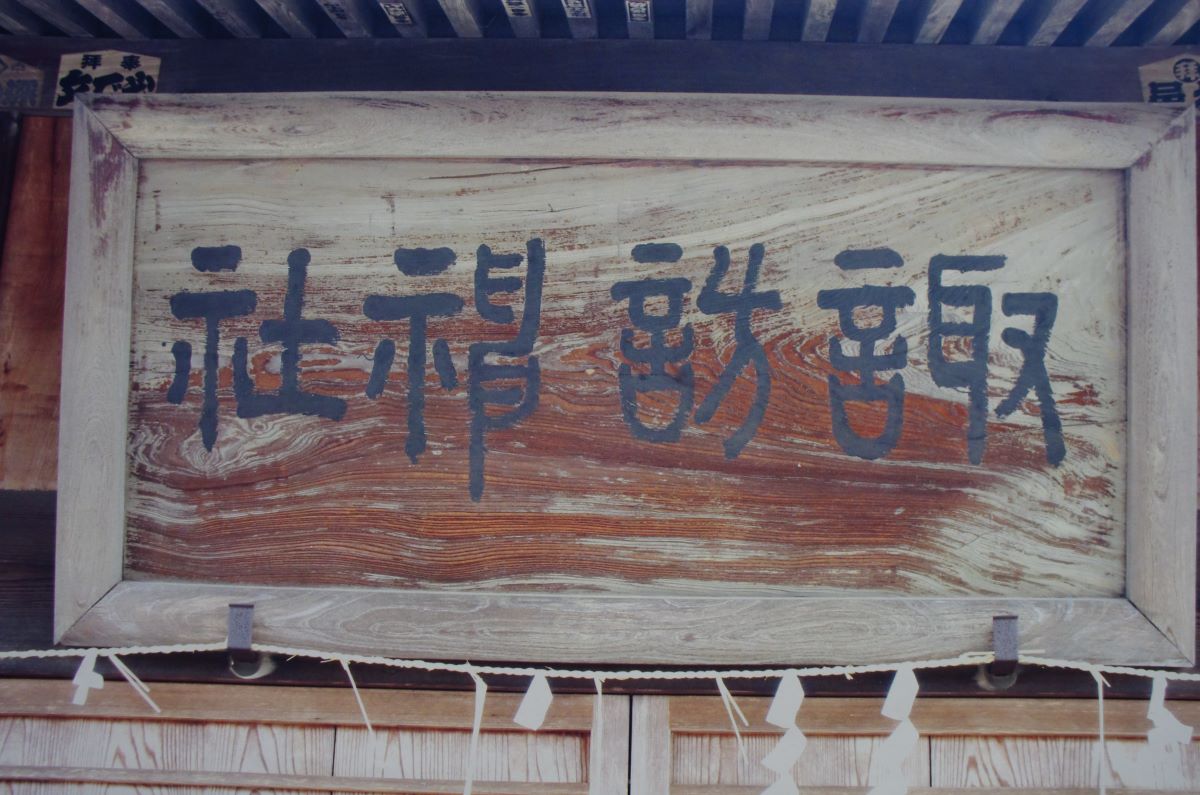

大町桂月の書『 神国無雙 』 落款は、大正庚申 冬日 (大正9年 1920)

大町桂月の社名額(茨城県神社誌より)

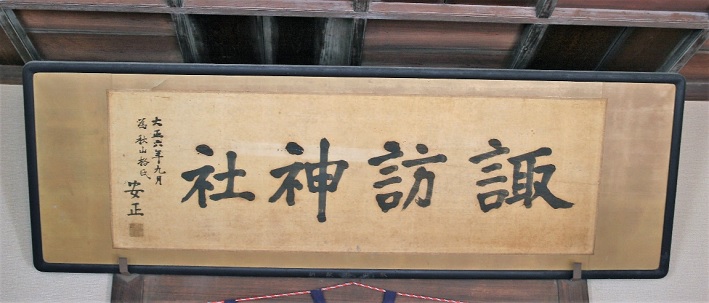

8 福島安正の筆による額装の書

【福島安正(ふくしまやすまさ)の略歴】

嘉永5年(1852)9月、信濃国松本城下(現・長野県松本市)に

松本藩士・福島安広の長男として生まれる。

慶応3年(1867)、江戸に出て、幕府の講武所で洋式兵学を学び、

戊辰戦争に松本藩士として参戦。

明治2年(1869)、藩士・戸田光則の上京に従い、開成学校へ進み外国語などを学ぶ。

明治6年、明治幕府に仕官し、司法省から文官として明治7年に陸軍省に移る。

明治11年、陸軍士官登用試験に合格し、陸軍中尉となる。

明治20年、陸軍少佐昇進。大正3年9月、陸軍大将に進級と同時に後備役となり、

同年11月、帝国在郷軍人会副会長に就任。

大正8年(1919)、死亡。67歳。

略歴引用:ウィキペディア

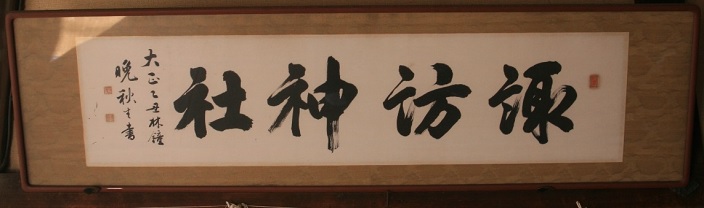

8 神郡晩秋の筆による額装の書

【神郡晩秋(かんごおりばんしゅう)の略歴】

明治21年(1888)茨城県水海道に生まれる。

明治38年小野鵞堂主宰の斯華会に入会.明治40年より小野鵞堂に直接指導を受ける。

大正7年(1918)早稲田大学国語漢文科に入学、同11年卒業。

昭和五年早稲田大学国漢科専任講師就任、のち東洋大学国文科講師も兼任する。

大日本かな専習会会長、泰東書道院審査員、毎日書道展審査員、日本書道院副会長等

を歴任。大正13年、自ら書道研究 温知会を創立。機関誌「なにはづ」を発行、

多くの門下生を育成する。

昭和30年(1955)、病の為に永眠、享年66歳。

略歴引用:ウィキペディア

9 & 10 正面鳥居脇「左:石灯篭、右:忠魂碑」

石灯篭には「大山敬神会」とあり、神奈川県伊勢原の大山阿夫利神社の講中が建てた

ものと思われる。上部に明治8年、基部に大正2年再建とあるので最初からこの地にあっ

たものかどうか定かではない。忠魂碑は明治27~8年の日清戦争、明治38年の日露戦争

従軍者の功績を顕彰するためにその家族や地元有志によって大正3年に建立されました。

11 諏訪大社「御柱」

当神社の本社である信州諏訪大社で七年毎に行われる「木落し」で有名な御柱祭の

主役をつとめ、ご神木として社殿の四隅に建てるもので、直径約1m、長さ約20m、

重さ約12tのモミの巨木です。当神社にある御柱は、平成16年に役目を終えた上社

本宮の一之柱の先端部分で、市内在住の篤志家より寄贈されたものです。

12 遷座時に御神霊を載せた神輿

大正6年12月1日、信州諏訪大社から奉戴した御神霊を、常総鉄道(現関東鉄道)水海道駅から

諏訪神社までお運びした100年前の神輿です。

13 拝殿前にある狛犬

台座裏面に「平成四年 秋山家」とあるが、狛犬の製作時期は不明、だいぶ古いようだ

|