第四章 水海道のこと

第一節 水海道の起こりと変遷

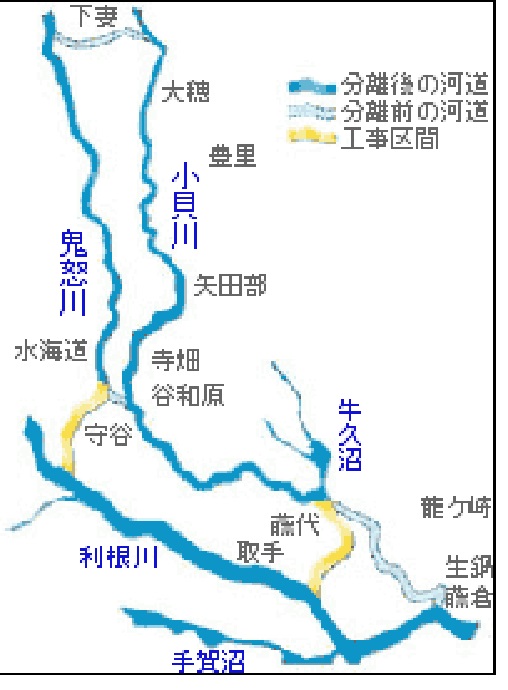

1)水海道の歴史に欠かせない鬼怒川の変遷

- 今の桜川の辺りを流れ、深い谷を作った時代=2.9万年前~2万年前

- 今の小貝川~利根川低地の辺りを流れ、深い谷を作った時代=2万年~6000年前

- 今の鬼怒川の流れとなって、砂泥で谷を埋めた時代=6000年前~3000年前

- 鬼怒川利根川とつながれた時代=300年前~130年前

- 利根川水系の一部として管理される時代=130年前~

1~3は、自然による変化で、1万年から数千年の単位で変化。

4~5は、人工的な変化で、100年単位での変化である。

なお利根川低地とは、いまの茨城県と千葉県の境を流れる下流部を指す。

1.

今の桜川の辺りを流れ、深い谷を作った時代=2.9万年前~2万年前 鬼怒川は、先史時代の2.9万年前は桜川の流路を取っていた。 2.9万年前は、新生代四期の更新世の最終氷期、ヴェルム氷期。 関東平野の海岸線は太平洋の沖側に後退していた。 また、鬼怒川の流れは、いまの霞ケ浦の原型をかたちづくっている。

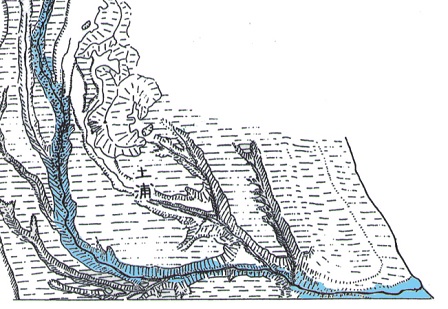

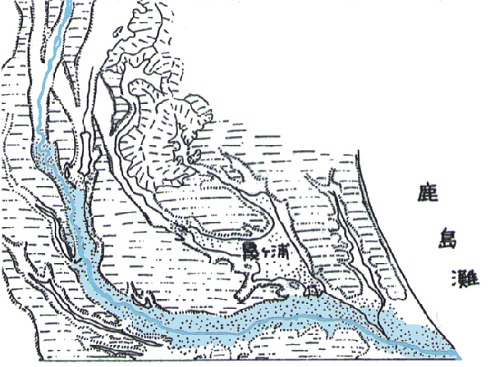

今の小貝川~利根川低地の辺りを流れ、深い谷を作った時代=2万年前~6000 年前鬼怒川は、約2万年前に、流路を西側に変え、いまの小貝川から利根川下流部 を流れていたという。約2万年前は氷期でも、機構がもっとも寒くなる時期で、 最寒冷期と呼ばれる時期。2.9万年前より、霞ケ浦、鬼怒川の谷は深くなる。 霞ケ浦ではかつて鬼怒川が運んだ安山岩の砂礫層は段丘化する。この時期の 鬼怒川の流路と霞ケ浦周辺の地形が下図。

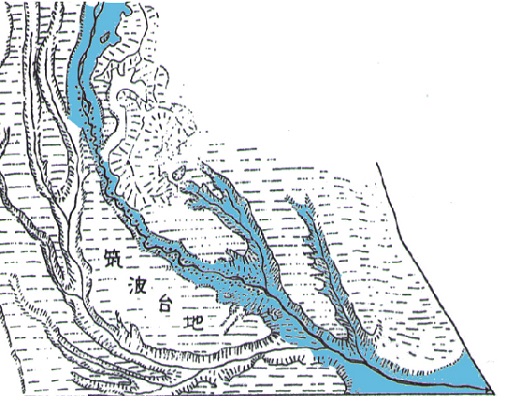

今の鬼怒川の流れとなって、砂泥で谷を埋めた時代=6000年前~300年前 約6000年前、鬼怒川の流路はさらに西に移動し、ほぼいまの鬼怒川の流路になる。 気温が温暖になるにつれ、これまでの毛野側が作った谷は少しずつ砂泥で埋まっていく。 それはほぼいまの鬼怒川の姿に似て、比較的急な上流~中流から土砂が運ばれ、 緩やかな下流部にその土砂を置いていった。 小貝川・鬼怒川低地の谷は、鬼怒川からの土砂によって埋積されて埋積谷となり、 支谷は閉塞されて飯沼や手賀沼などの池沼が生じた。

鬼怒川が利根川とつながれた時代=300年前~130年前 天正18年(1590)に徳川家康が江戸城に入府すると、江戸湾(現在の東京湾) に流れ込んでいた。利根川を太日川、常陸へと付け替え、千葉県の銚子へと流す 現在の利根川水系の体系(利根川の東遷)をつくった。 江戸時代の初め、鬼怒川は下妻附近で依川を介して小貝川とつながり、小貝川と ほぼ平行に流れ、水海道から現在の小貝川に再合流して、常陸川(現在の利根川) の合流していた。鬼怒川・小貝川の分離は、利根川東遷事業の一環として、 慶長13年(1608)から元和年間(1615~1624)初頭かけて進められた。 この事業の目的として以下のことがあげられる。

- 鬼怒川と小貝川を分離することで広大な湿地であった谷和原領一帯を 洪水被害から守るとともに、新田開発を進めること。

- 鬼怒川と小貝川の分離によって東北方面の物資を早く江戸へ運ぶため、 舟運による水上交通の確保を図ること。

東北方面との物資流通路として舟運が盛んになり、水海道ほかいくつのも河

岸が川沿いに栄えた。

参考文献:地形学者池田宏氏1977年発表論文「筑波台地周辺低地の

地形発達―鬼怒川の流路変更と霞ケ浦の成因」、

つくばの出版社、結エディット(yui-edit)サイト

参考文献:国土交通省関東整備局下館河川事務所ホームページ

この町の旧家と称せられるものの創家は、皆戦国時代より古いことはない。 戦国の世に他から移住して来た武士が、当時の支配階級となって、 現水海道町の所謂草分けとなったものである。

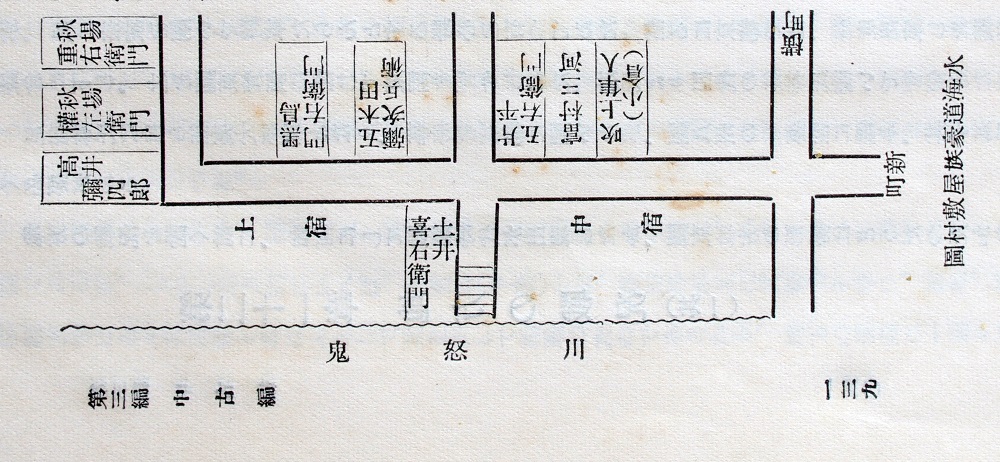

2.水海道郷土史談(前編)富村登著 第十八章 水海道の起り(其二)132ページ

此等舊家の位置については現今あきらかならざるものも多いが、 元禄十二年(1699)の検地録によれば、其大體を知ることが出来る。 先ず北から數へれば橋本境(下り)には秋場重右衛門が居り、其南東隅には瀧川がいた。 今の臺町磯山宅地には初め高井彌四郎が住み(北條流の軍学者で後零落す)後 秋場権左衛門(七郎兵衛ともいひ、後の新田秋場桂園家の先である)の宅地となった。 重右衛門は兄で権左衛門は其弟だったといわれている。黒鳥小左衛門は現登記所邊に いたようである。松信ははじめ地蔵堂付近にいたというが、今其跡を明らかにしない。 天正の戦い(1582年)に田村弾正破れ、その縁家たる松信も遂に其宅地を去って、 大楽寺高地に移り、舊宅に祈願せるものが地蔵堂だとともいはれている。 土井喜右衛門は豊水橋畔に、五木田彌次兵衛は今の油喜商店の北隣にい、 片平太右衛門(又は五右衛門と呼ぶ)は五木田総右衛門宅地に居た。 富村は最初から現住所に住み、小倉氏(吹上隼人とも称す)は富村の南隣、 即ち現五木田染物店並びに秋山宅地合併地番に住んでいた。

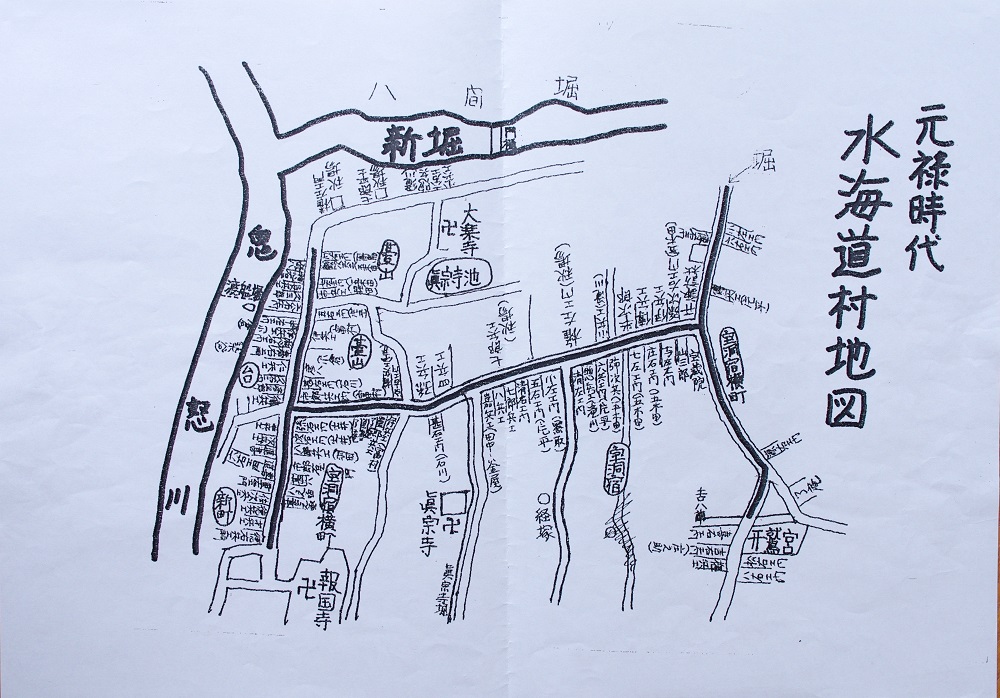

3.水海道市史 上巻 第四編 近世の水海道地方

第二章 獏範支配と農村 近世部落の農村 水海道地区 391ページ

水海道が町になったのは明治二十二年四月、市制及び町村制が実施されてからのことで、 それ以前は明治四年から「駅」と呼ばれていた。 近世の水海道村の成立は、まず現在の元町(台宿)にはじまったといわれている。 台とも呼ばれたように鬼怒川左岸における数少ない洪積台地で、戦国末期のころ在地豪族 田村弾正がこの附近に居館を構えたので、その居館を中心に集落が生まれ、それが近世に なってから統合発展して、いわゆる豪族屋敷型の村落ができたのである。 水海道秋場家文書に、「当村之儀寛永七年伊奈備前検地二而御座候、其節より居屋敷宿割 二罷有、上宿中宿新町と甲南北江一続二而御座候」とあり当時の村の様子を伝えている。 ところが寛文年間(1661-1672)鬼怒川が大氾濫したため台宿一帯の地に大きな地崩れをおこ 将来村としての発展を期しがたしと見た時の領主土井能登の守利房は、 し、河川の改修を通じて、台宿の住民をそのころようやく神殿に開発され、 「畑の内」と呼ばれていた現在の宝町にうつし、以来そこを宝洞宿(ほうどうじゅく) と称したのがはじまりで、それよりこの地が水海道村の中心地となり、 それとともに鬼怒川開削による河川交通の発展は、水海道がその地理的条件にてきしている と相まってここに河津が設けられ、これによって物資の集積地となったため、 水海道には期せずして商業がおこり、自然に宝洞宿を中心に都市的様相を示すにいたった。 現在の栄町(横町)、本町(新町)、諏訪町(五本榎)、渕頭町、元町(台町)などは もっともその影響をうけた地域であり、やや遠くはなれた橋本、森下、天満(峯下)、高野、 山田各町などもその外郭農村として発展したところである。

「天文年間時代(1532-1555)頃の一部豪族屋敷の地図」

参考文献:水海道郷土史談(前編)富村登著 P139

資料提供:水海道諏訪町 遠藤利 様

| 名前 | 屋号 | 家業 | 住所 | 備考 | 現在(昭和29年) |

|---|---|---|---|---|---|

| 五木田 利兵衛 | 鍵屋 | 呉服 | 横町 | 平井商店 | |

| 田中 嘉兵衛 | 釜屋 | 醸醤 | 宝町 | 祖先近江商人 | 小竹薬店から東セントラル迄 |

| 高橋 市三郎 | 八百市 | 質屋 | 新町 | 現存 | |

| 竜池 藤兵衛 | 鍋屋 | 穀類 | 宝町 | 祖先近江商人当時借地 | 鍵市からスーパーまで |

| 青木 利兵衛 | 釜利 | 諸業 | 宝町 | 戸塚洋服店 | |

| 山中 彦兵衛 | 中彦 | 醸醤 | 宝町 | 現存 | |

| 植田 清五郎 | 釜清 | 穀油〆 | 宝町 | 当主存宇都宮 | |

| 広瀬 武兵衛 | 丁子屋 | 油〆 | 橋本 | 他に渡り数家住 | |

| 野々村 源四郎 | 釜源 | 穀商? | 横町 | 当時借地 | |

| 五十畑 丹蔵 | 佐野丹 | 呉服 | 宝町 | 祖先宇都宮人当時借地 | 武藤金物店 |

| 五木田惣右衛門 | 五木総 | 醸醤 | 元町 | 現存 | |

| 小林 源兵衛 | 荒源 | 穀 | 宝町 | 祖先宇細野人画伯蔵六宅 | 増田一 |

| 森沢 善兵衛 | 大黒屋 | 呉服 | 新町 | 当時借地 | 矢口金物店 |

| 青木 伊兵衛 | 釜伊 | 呉服 | 宝町 | 浜野商店 | |

| 中里 喜左衛門 | 穀喜 | 荒物 | 横町 | 祖先下妻 | 松本時計店附近 |

| 青木 嘉右衛門 | 常陸屋 | 穀? | 渕頭 | 十和村出 | 現存 |

| 青木 嘉右衛門 | 常陸屋 | 穀? | 渕頭 | 十和村出 | 現存 |

| 青木 嘉右衛門 | 常陸屋 | 穀? | 渕頭 | 十和村出 | 現存 |

| 小池 利兵衛 | 鹿島屋 | 酒造 | 諏訪町 | 最上周辺 | |

| 秋山 藤左衛門 | 山ト | 酒造 | 諏訪町 | ||

| 山中 嘉助 | 角嘉 | 宝町 | 釜初 | ||

| 五木田 伊兵衛 | 藍屋 | 染物 | 元町 | 現存 | |

| 程田 喜兵衛 | 油喜 | 油〆 | 元町 | 元町 | |

| 神林 忠兵衛 | 釜忠 | 穀 | 元町 | 戸塚分店 |

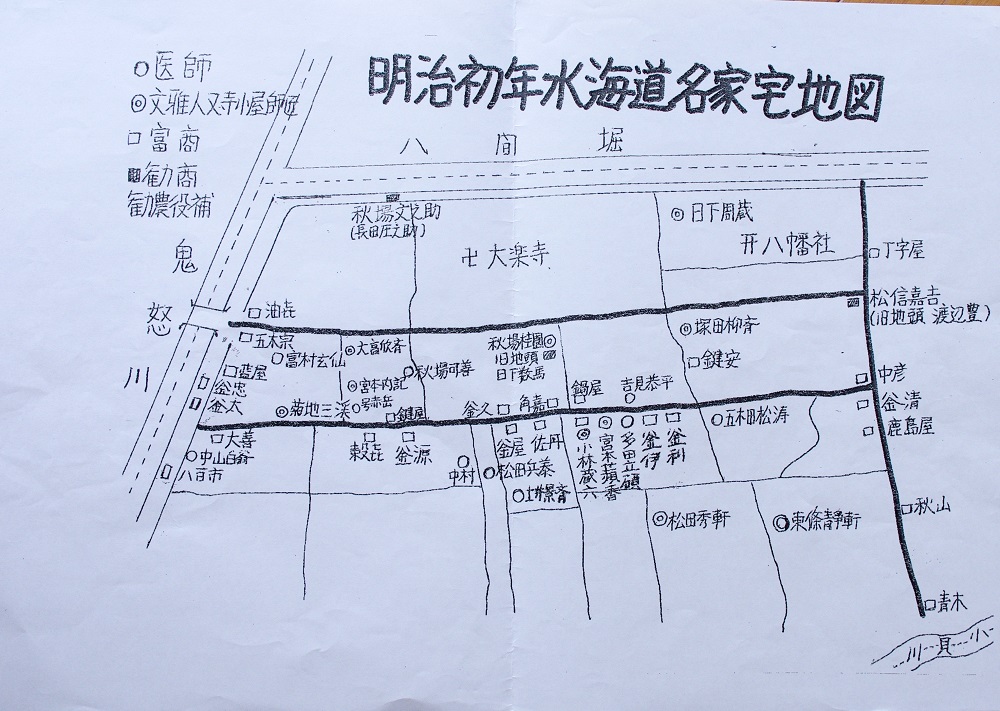

〇印 医 師

| 名前 | 職業 | 住所 | 略 歴 |

|---|---|---|---|

| 富村玄仙 | 台町 | ||

| 五木田松濤 | 医家(西洋医) | 宝洞宿 | 本名は五木田七右衛門、松濤は種痘会社「桃園社」を設立するなど天然痘予防に尽力する。下津警察署水海道分署の嘱託医としても活躍する。 |

| 東條静軒(英軒) | 医家蘭語英語塾 | 宝洞宿 | 元毛利藩士で後幕府に仕え、藩書取調所教授になり、更に軍艦操練所(海軍兵学校の前身)教授となった人だが元は蘭法医であった。明治五年には水海道に居て五木田松濤と共に種痘医免許の申請書を懸に提出。 |

| 吉見恭平 | 医家(西洋医) | 宝洞宿 | |

| 秋場可善 | 医家 | 宝洞宿 | 当時秋場可善の子、秀桂代 |

| 多田立碩 | 医家 | 宝洞宿 | 五木田弥次兵衛店 |

| 土井景斉 | 医家 | 宝洞宿 | 現中村歯科院裏 |

| 松田兵泰 | 医家 | 宝洞宿 | |

| 中村 | 医家 | 宝洞宿 | |

| 宮本内記 | 医家 | 横町 | 武蔵の人、赤岳と庄氏俳を好くす、現横町中屋宅に開業 |

| 中山白翁 | 医家 | 横町 | 嘉傅次(現新町長田屋)、白翁と称す |

◎印 文雅人又は寺子屋師匠

| 名前 | 職業 | 住所 | 略 歴 |

|---|---|---|---|

| 秋場桂園 | 儒学者 | 宝洞宿 | 猪瀬豊城の後を承けて地方儒門の大家たるものに、水海道に秋場桂園、岩井に間中雲帆、大生郷に坂野降雨があった。桂園名は裕、通称は元吉又は謙吉、桂園又は天香と称した。其家は代々名主役を勤め、名主權左衛門の名は、皆其先祖である(一八一四年~一八六八年) |

| 菊地三渓 | 儒学者 | 横町 | 元将軍家茂侍講水海道村秋場桂園等と交流あり。明治初年(一八六八年)水海道に来り、横町に於て(松本うどん屋裏)門戸を開いた。 |

| 大高欣斎 | 初等教育者 | 横町 | 欣斎の父半斎は江戸から来て成就院(横町台下)、富村東隣の低地に寺子屋を開き、其死後欣斎が其の業をつぐ。明治五年(一八七二年)学制施行に伴い、横町の廃寺成就院を絹水学校と名づけて大高欣斎が長となる。明治八年(一八七五年)絹水文海二校を併合し、成就院を改築して水海道学校をつくる。 |

| 塚田柳斎 | 初等教育者 | 横町 | 柳斎の祖父が谷田部の塚田屋から此町に来て寺子屋を始めた後、祖父から五代にわたり町教育に関係。明治五年(一八七二年)学制施行に伴い、橋本宝蔵院(八幡社裏)は文海学校と名で塚田柳斎が長となる。 |

| 松田秀軒 | 儒学者 | 秋場桂園門下 | |

| 日下周蔵 | 初等教育者 | 旗本日下対馬弟とその妻此未亡人(周蔵の妻)は、明治二十何年まで、「御新造先生」と親しまれ、水海道小学校で教師をしていた。 | |

| 宮本蘋香 | 儒学者 | 宝洞宿 | 桂園門下の異才に水海道の蘋香女史があった。菓子屋えびす屋の女で、脚疾があったが頭脳は極めて明敏。桂園甚だ其才を愛し導いた。昭和初年(一八六八年)庶民の言論大に開けた時、蘋香菓子の製造量に制限を加えて、五穀消費の量を制限することの必要性を力説し、之を時の知懸事に進言した事は、當時の好話柄であった。 |

| 小林蔵六 | 書家 | 宝洞宿 | 蔵六は水海道の素封家荒木屋源蔵(荒源、小林)の男であったが、右腕用をなさず、左腕によって筆を揮った。幼名は亀吉であったが、亀の異名蔵六を取って其號とした。花鳥を能くし、特に最も畫竹に長じ、其優れたものは師椿山の作に髣髴(ほうふつ)たるものがある。明治十一年(一八七八年)に四十二で没している。蔵六ははじめ娶る所の妻と別れ、再び娶る所は玉潤女史である。玉潤は、墨梅を畫くに巧であった。嘗て蔵六に侍し、蔵六畫く所の竹を取って、これに一枝の梅を添えたが、気韻躍動して甚だ妙であった。 |

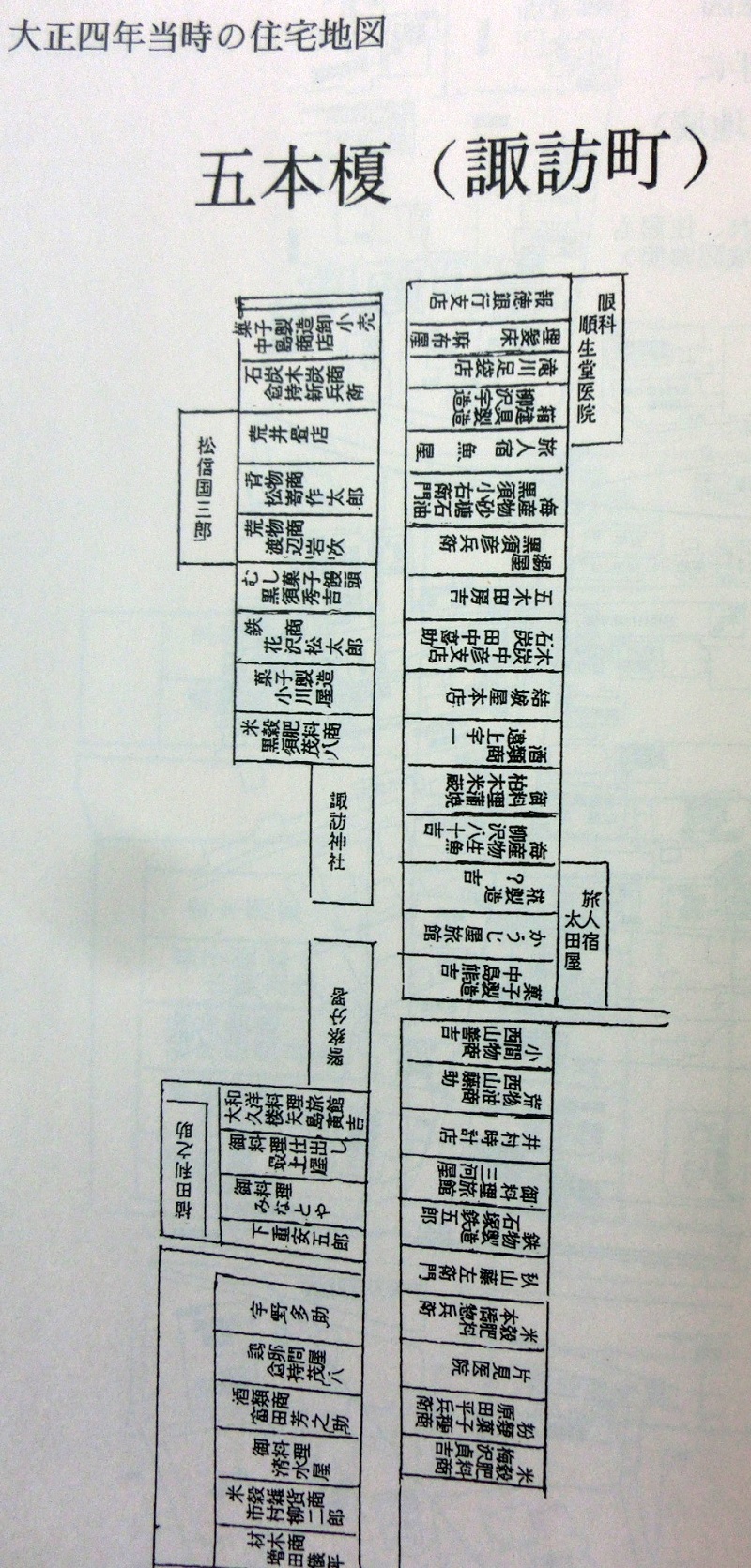

上記の家宅地図

資料提供:水海道諏訪町 遠藤利 様

6)大正4年の地図

資料提供:水海道橋本町 水海道八幡神社 様

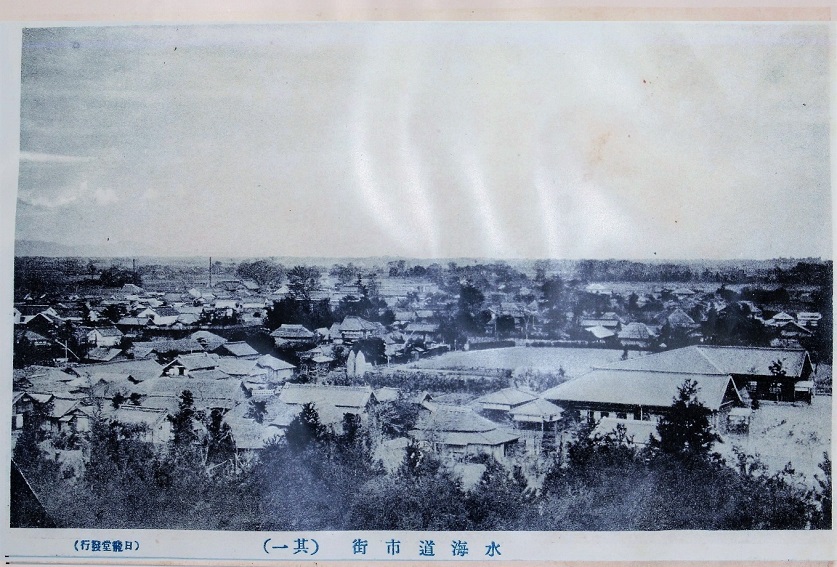

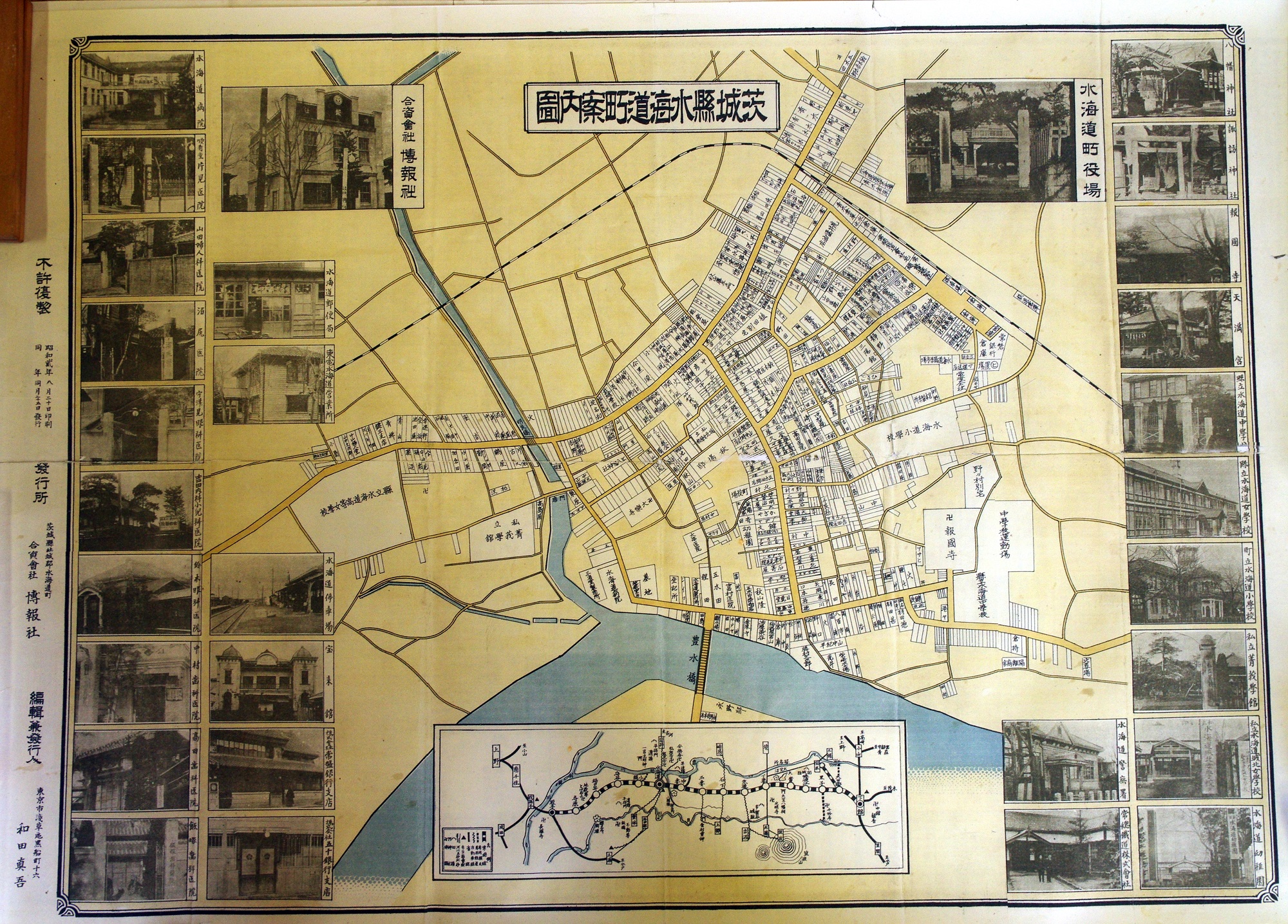

7)昭和2年茨城県水海道町案内図(その1)

資料提供:水海道諏訪町 吉田弘 様

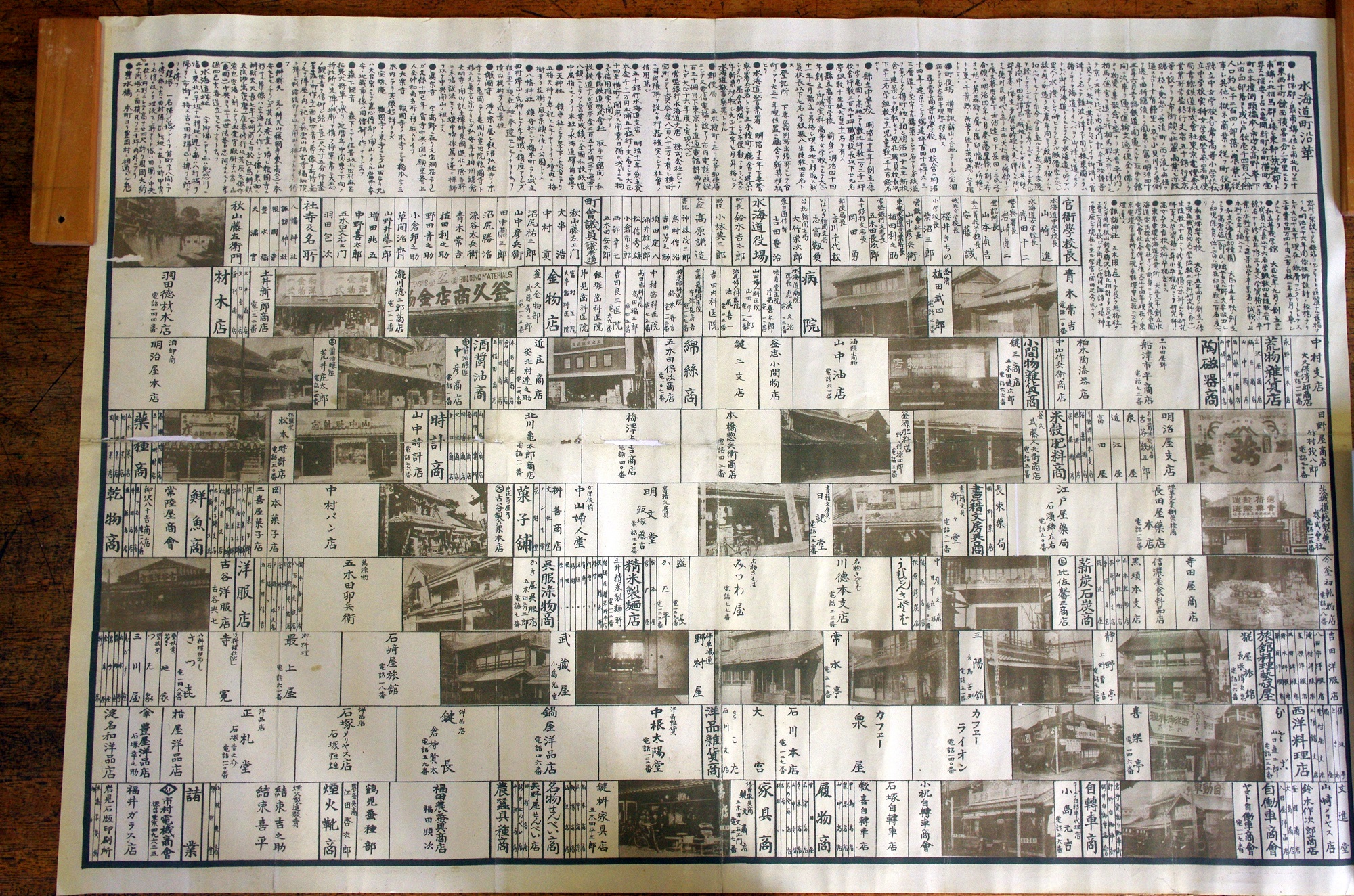

8)昭和2年茨城県水海道町案内図(その2)

資料提供:水海道諏訪町 吉田弘 様

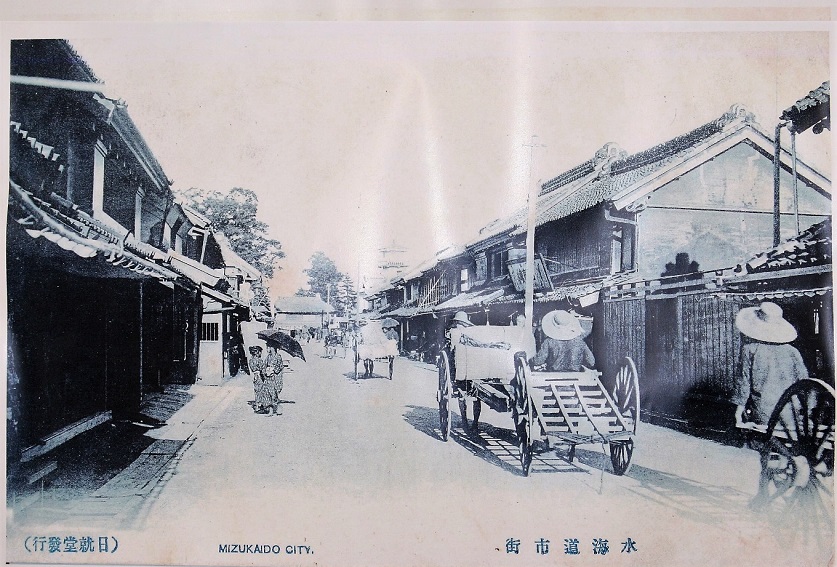

9)諏訪町界隈の風景

古絵葉書に残された諏訪町界隈の風景

これらの絵葉書に残された諏訪町界隈の風景は、今からおよそ百年前の水海道の姿であり、 江戸初期からの水海道の繁栄を支えてきた舟運から鉄道へと街の経済基盤が大きく変化して いく時期にあたる。絵葉書の製作者は変貌する街の姿を目の当たりにして将来に大きな期待 を抱きつつも、鬼怒川水運とともに生きてきた街の、その最後の姿を留める意図で撮影した に違いない。

撮影:明治四十二年~大正六年頃

(参考)

明治 十 年(1877年) 下妻警察署水海道分署建築

明治三十四年(1901年) 豊水橋(二代目木橋)架橋

明治四十二年(1909年) 水海道小学校新校舎建築(横町=現在の栄町)

大正 二年(1913年) 常総鉄道開通

大正 七年(1918年) 下妻警察署水海道分署、停車場通りへ移転

資料提供:水海道宝町 土井 義行 様

諏訪神社前より当時の水海道警察署と諏訪神社通りを望む。明治10年(1877年)に、 下妻警察署水海道分署として、現在の常陽銀行水海道支店の位置に建設された。

諏訪神社通り、現在の清水屋前付近より水海道警察署と諏訪神社の大ケヤキを望む。

宝町大通り、現在のツルハドラック前付近より正面左側に諏訪神社の大ケヤキと正面に糀屋旅館を望む。

宝町大通りより左側に諏訪神社の大ケヤキ、正面に糀屋旅館、右側水海道警察署を望む。

報国寺のある亀岡台地より水海道市街を望む。

右側に、明治42年(1909年)に横町(現在の栄町)に建設された水海道小学校校舎が写っている。