| 表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |

|

第二節 水海道祇園祭の今昔 1)祇園祭神輿渡御の由来(その1) |

|

森下福聚院は、其境内、報国寺に劣らぬほどの立派な寺であったが、

特に其仁王門の荘厳は、地方稀に見るの結構であり、本寺神田山妙音寺や

役寺延命院は、福聚院に過ぎたるものとしてすいぜん垂涎おく能はざる所

のものだったといはれる。

故に本寺側では、本寺側では、相當の寺寶を以て交換せんことを提議したが、

福聚院は敢て之に応じやうとしなかった。 たまたま偶々水海道村には疫病の大流行があり村人之れに怖れをなして、 神占に問うた所が「末法の悲しさでや已むを得ぬが、心無き輩は肥樋を擔って、 日毎に荘厳なるでき仁王門の前を通過している。 この事が、仁王門の恐に触れて全村熱病の悩みを受けるに至った」ものだと いうのが、占の表であった。 此時本寺神田山妙音寺にもへん變事があり、神輿に暴れ神がついて村中 に暴行し、寺でも其処分に困っていた所へ、水海道村福聚院仁王門の話を 聞いて、宿志を遂ぐるは此時にありしと、早速に荒れ神と仁王門の交換を 申出た。かつ嘗て仁王門を手離すことを拒んだ森下方も、今は渡りに船と ばかり、一もニもなく承引して門を渡し、先方からは寳剣、太鼓と共に、 神輿を受取った。延命院に建てられた仁王門は、其後焼失の厄に遇ったが、 森下の神輿が、其後に辿った運命は次の様であった。疫病除けの景気直し には、神輿の渡御に若くものはないといふので、森下坪の青年は寳剣、太 鼓を先登に、神輿を擔いで村中にわた亘ってもみにもんだ。 村民の意気はたちま忽ちにして揚り、不景気は、は解消し、幾何もなくし て温疫も亦終息した。是れが、水海道祇村園祭神輿渡御のはじまりで、後 には水海道村年中行事の一つとなり、各町内が輪番に、渡御の任務を引受 けて今日に至っている。はじめ神輿の渡御は、甚だ地方人の好奇心をそそ り、疫病流行地方の人々は、酒饌を捧じて神輿の借入れに来た程であるか ら、森下坪は之れによって経済的にも、多大な恩恵を浴したわけである。 唯行事のはじめが何時代に當るかの記録がないのを遺憾とする。(交野新吉談) 森下の青年によってはじめられた神輿の渡御が、村全体の青年によって 行われることとなって、第一に困った事は、其御神體を何神にすべきかの 問題であった。神輿はまさに渡御をはじめようとしているのに、此問題は 未だ解決せられていない。最も當惑したのものは、神官高原土佐である。 併し窮餘何事かを案出した神官は、うやうや恭しく御神體を神輿に納め奉 って、滞り無く渡御を済ませた。其時納められた御神體とは、六人衆の姓 名を書た丸柱だったという驚くべき事実が、後になって知られた。(高原謙作談) 六人衆が市場のきもいり肝煎であったと共に、村の常置の祭典委員であ った事は既に述べた。神社と市場が密接な関係にあったと同様に、神社と 青年の間にも深い交渉があった。祭典に主として青年が興かることは、青 年の神への奉仕であり、此奉仕によって村民信仰の中心たる氏神を崇敬し 得ることは、やがて彼等青年の祖先に対する孝行を意味するものである。 昔の青年(若衆)のふたい?體的活動が、すべ凡て神社を中心として行われ た事は、注目すべき現象で、神社の行事は青年の奉仕なくして行われ得べき ものであった。彼等神への奉仕者たる青年達を指導した六人衆の威勢は、並 ぶべき者なき程であり、六人衆の名前を書いた身體が、常時の青年からかつ 擔がれる程の威勢はあったものである。 ※ 六人衆とは(水海道郷土史談 富村登薯 前編P336) 寛永末期(1640年頃)、上宿、中宿、新町と一続きの町であったから、 ついた朔(一)日、十六日には上宿、六日、二十一日には中宿、十一日、 廿六日には新町に市がたち、定日定市場には市頭があって高見世に居り、 以て市場に於ける諸般の事務を統率した。其後上宿住民の寶洞宿移住と共 に、市場も亦従って移ったから朔日、十六日の上宿市場は、そのまま其儘 に寶洞宿に立てられた。 市頭は、市場の監督に任に当たった。月で六回の市場には、各々一人づつ の市頭があって、村全體で其数は六人であり、村では之を六人衆と呼んでいた。 朔日市頭は太右衛門(片平) 六日市頭は玄仙(富村) 十一日市頭は喜右衛門(土井) 十六日市頭はや彌次兵衛(五木田) 廿一日市頭は文五郎(小倉) 廿六日市頭は伊右衛門(新町富村)であった。 此等の人々は、市場の事務を監督したばかりでなしに、正月の市祭 (愛宕祭)並びに六月の祇園祭に、祭典の執行者となった。 (参考文献:富村登薯「水海道郷土史談」) |

|

2)祇園祭神輿渡御の由来(その2) |

|

村の行事は附近農村の夫れと大差なかったが、此村独特の行事もない

ではなかった。それは水海道の特殊な祇園祭であった。 通常の村では六月十五日から二十三日を限って祇園祭をするのに (時に月末にやる村もある)水海道のそれが十五日から二十一日ま で一週間に亘って行われた。その間に、十五、十八、二十一の三日 に神輿の渡御があり、其の日は担ぎ番の町内は元より其他の町内で も山車を出したり、神田ばやしの舞台を組んだりして、全町を光と 音で包んだ。 神輿は台、新町、横町、寶洞宿(宝町)、五本榎(諏訪町)、渕頭、 橋本の七町内が輪番に担ぐことになっており、十五日は担ぎ番の町内 の仮屋に、十八日は連年台の仮屋に夜間安置され、廿一日入御という 規定になっていて、神輿巡業の巡行通路の順序も一定しており、 休憩の場所も千古不易であった。 前にも云う通り娯楽の無かった昔だから、各町の高張提灯を先頭に 各町月行事の数十の小提灯に照らされてキラキラする神輿の金具は群 衆に神秘的で且つ美しい漢字を興えたが、みこしから離れて山車の喧 噪に夢中になるのも農村人には楽しい事であったろう。此日此夜附近 の人は家を挙げて水海道に集まり、楽極まって深夜村に帰るという有 様だったから、人の波にもまれながらかき集められた大小の財貨に町 の商人はホクホクした。 他町村の祇園祭と違い、此村で祭の期間が七日にも及んだことは、 事情を知らぬ人は余りのだらしなさに驚くであろう。 しかしここには訳があった。 村の先人等は少しでも多く村を富まそうとの考えからこうなったので、 そこに此村の祇園祭の特殊性が生まれたのである。 市場は寛永年間の創始で、神輿渡御は下町に八幡神社が遷された後 の行事であう。神事のために市場を休んではならないし、市場と祭を 巧みに組み合わせようとしたのが、伝統を重んじる村民の総意だった のだろう。市場の仕事を妨げずに神事を運ぼうとした所に、祭の特殊 性は生まれた。前にもいう通り市場は、一、六、十一、二十一、二十 六日と月六回に立った。所で祇園の祭典は十五日にはじまるのだから、 其の翌十六日は上宿(寶洞宿―新田―宝町)の開市に影響なく、次の 十七日一日は休んで十八日は渡御、十九、二十日の両日休んで 二十一日は神輿還御だが、此日は中宿に定規の通り市が立った。 二十一日神輿は台の仮屋から出るが、夫れはいつも三時過ぎである。 市場をそれまでに片付けばよいのだから午前中農村人を市場に引き付 けて置くことは一向差支えない。朝から深夜まで一日中人を集めてお こうとする遠謀深慮が祭日、市日のコンビとなって現れたので ある。 (参考文献:富村登薯「水海道郷土史談」) |

|

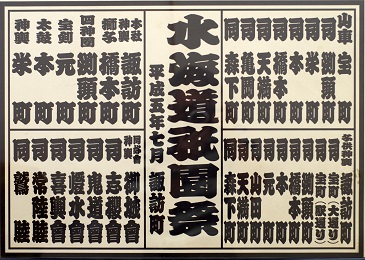

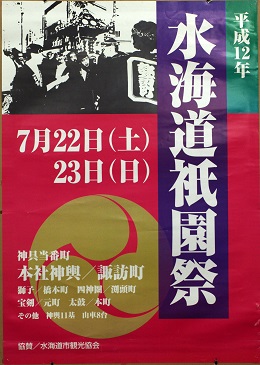

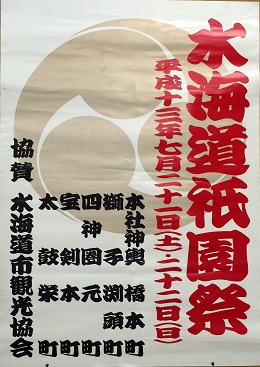

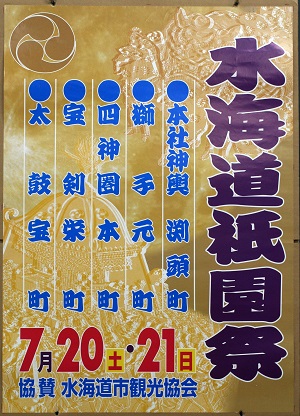

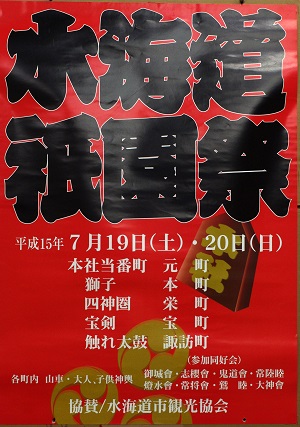

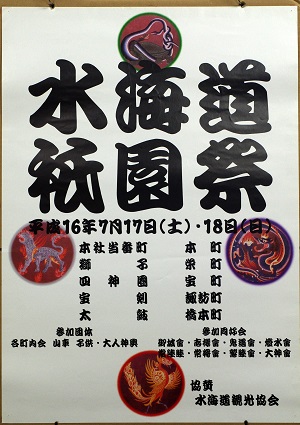

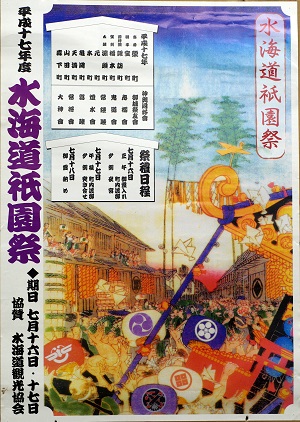

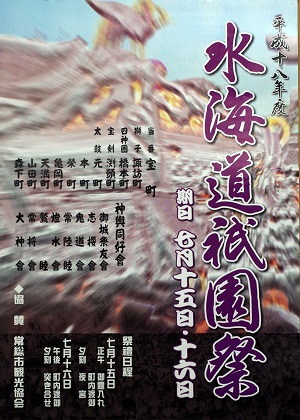

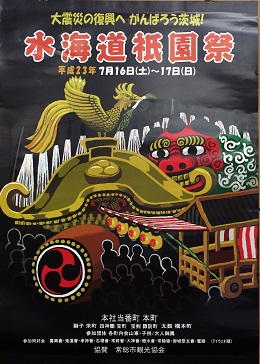

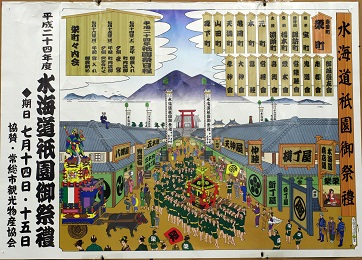

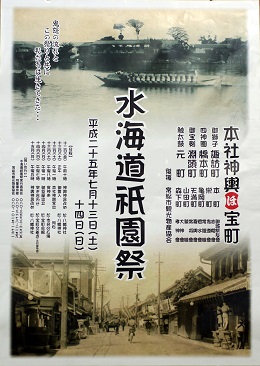

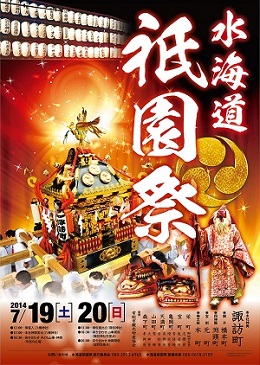

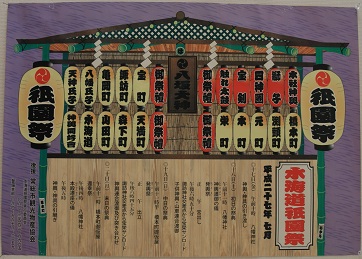

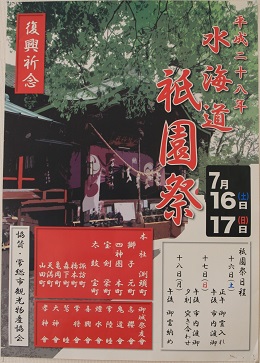

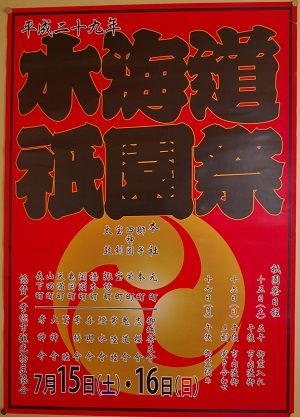

3)祇園祭ポスター一覧 |

|

平成5年 諏訪町 平成12年 諏訪町 平成13年 橋本町

平成14年 淵頭町 平成15年 元町 平成16年 本町

平成17年 栄町 平成18年 宝町 平成19年 諏訪町

平成20年 橋本町 平成21年 淵頭町 平成22年 元町

平成23年 本町 平成24年 栄町 平成25年 宝町

平成26年 諏訪町 平成27年 橋本町 平成28年 淵頭町

平成29年 元町  資料提供:水海道諏訪町 岩本健太郎 様

資料提供:水海道諏訪町 岩本健太郎 様 |

|

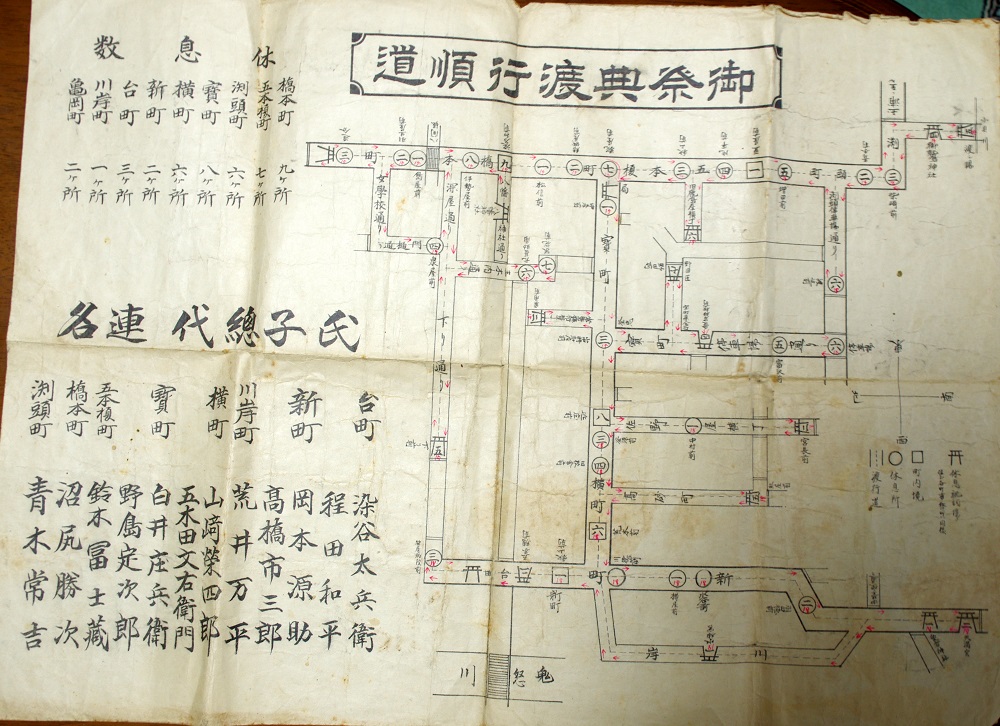

4)その他の資料 |

|

戦前の祗園祭渡御道順 資料提供:水海道八幡神社 様

平成28年(洪水の翌年) 諏訪町の山車(青年会)

平成28年(洪水の翌年) 諏訪町の子供神輿(育成会)

|

| 表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |