| 表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |

|

第三章 諏訪神社建立の変遷 |

|

諏訪神社社殿等の建立はいつ頃? まず、諏訪神社社殿(本殿、拝殿(一)、 拝殿(二)及び社務所)の建立時期はいつごろなのか。関係資料から諏訪神社 社殿建立時期に関連する記載部分を抜粋してみると

1)建立はいつ頃か(記録からの考察)

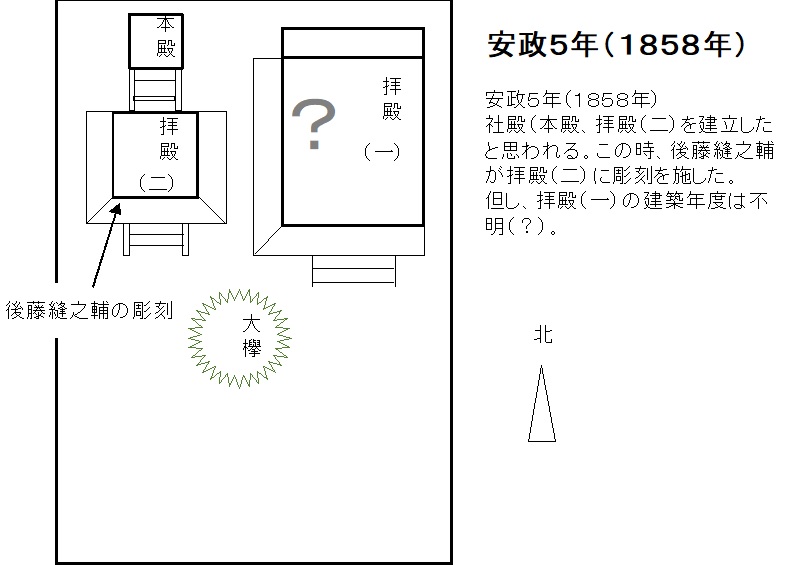

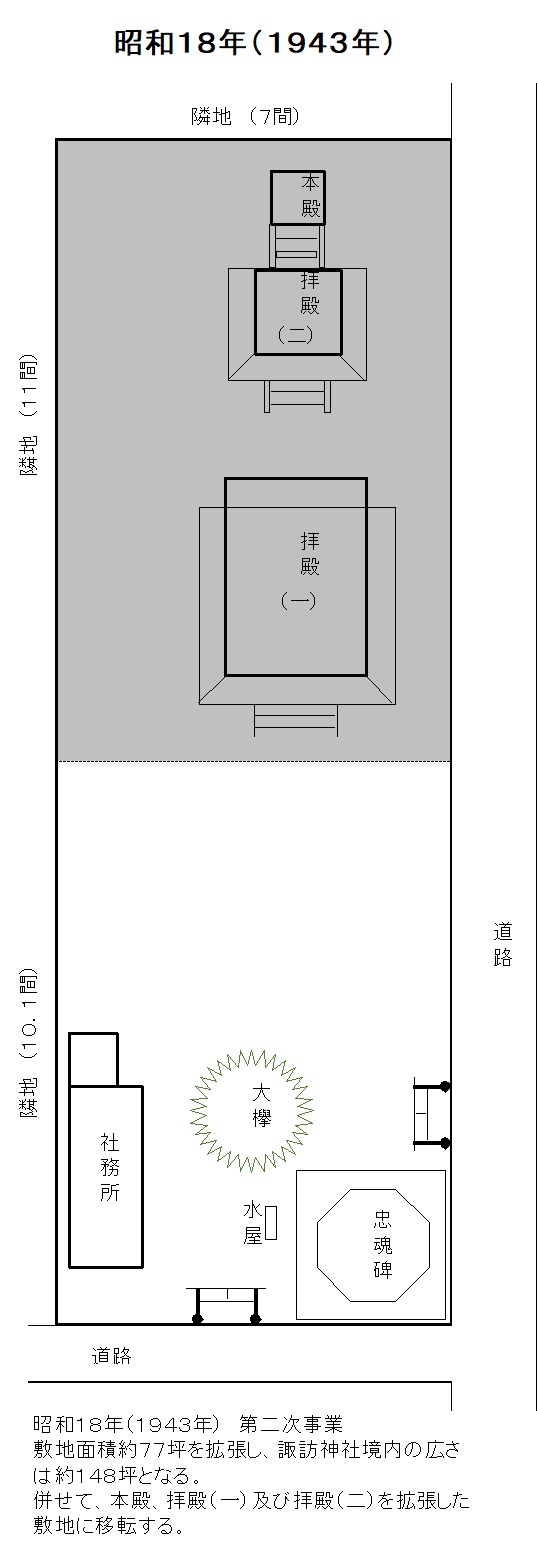

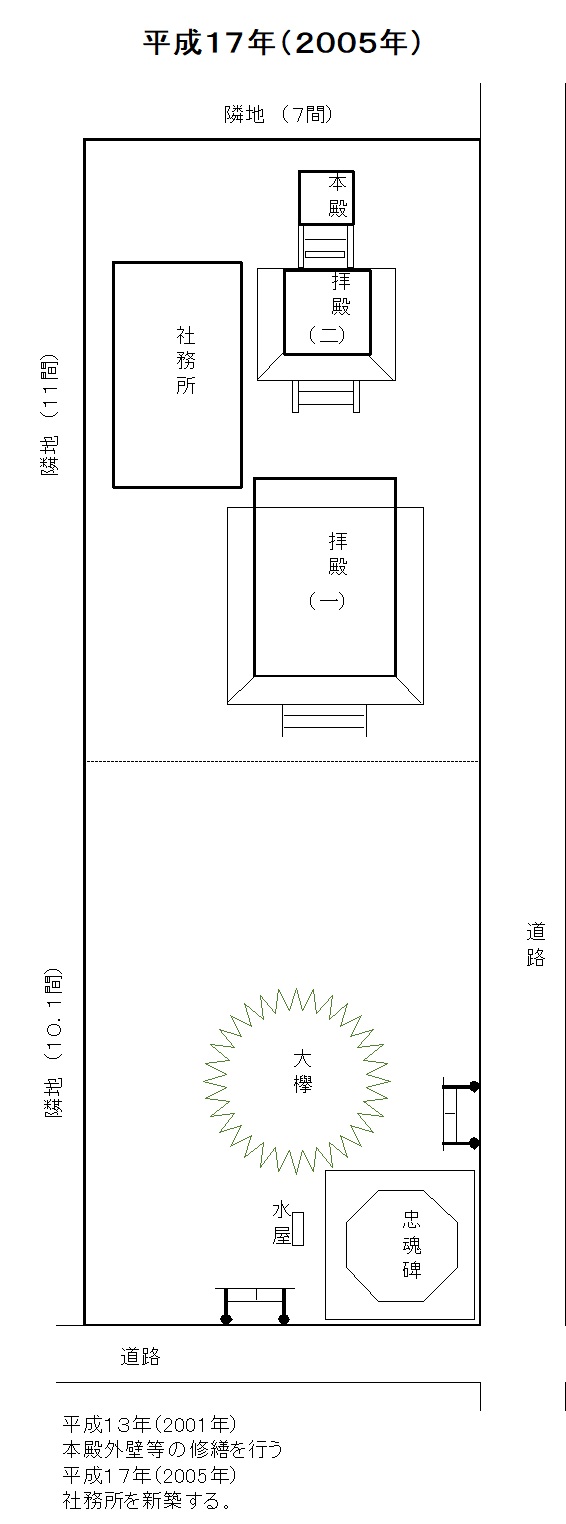

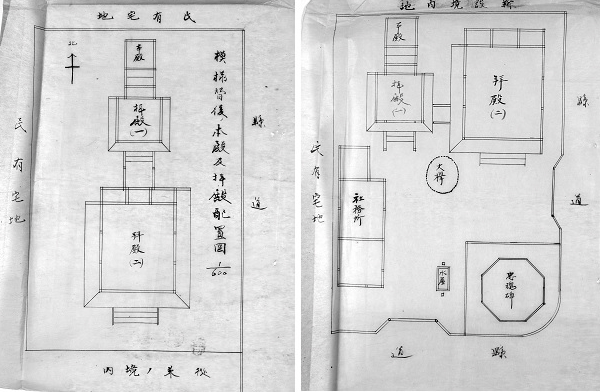

2)改築等の変遷図(境内見取図) 以上の内容に基づき見取り図を作成する |

安政5年(1858年)時代

大正6年(1917年)時代

昭和18年(1943年)時代

平成17年(2005年)時代

|

|

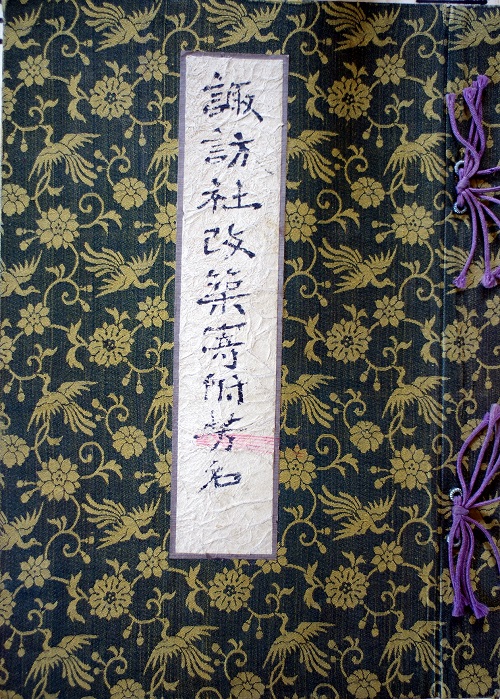

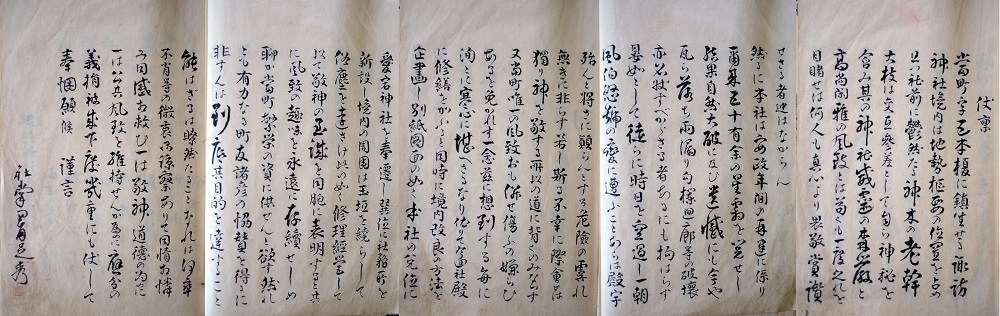

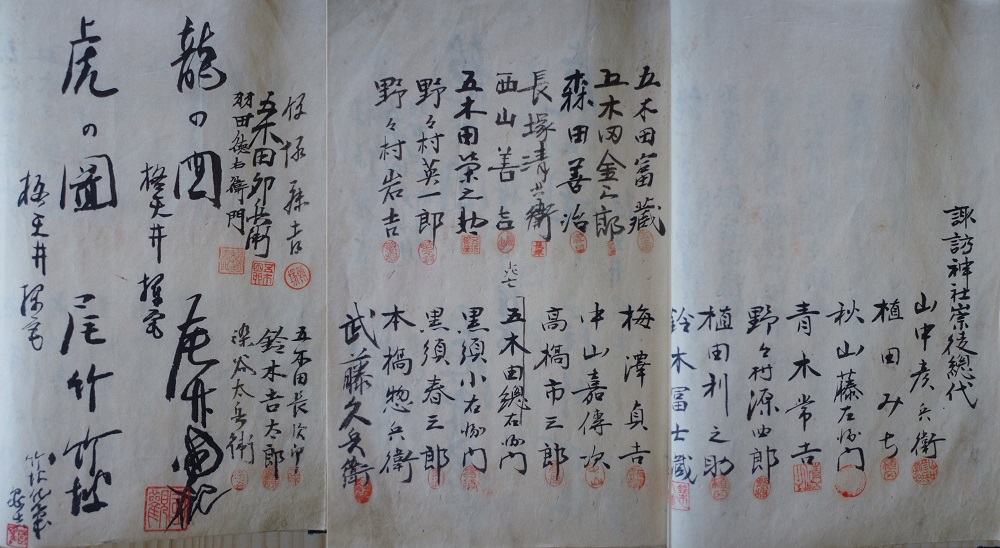

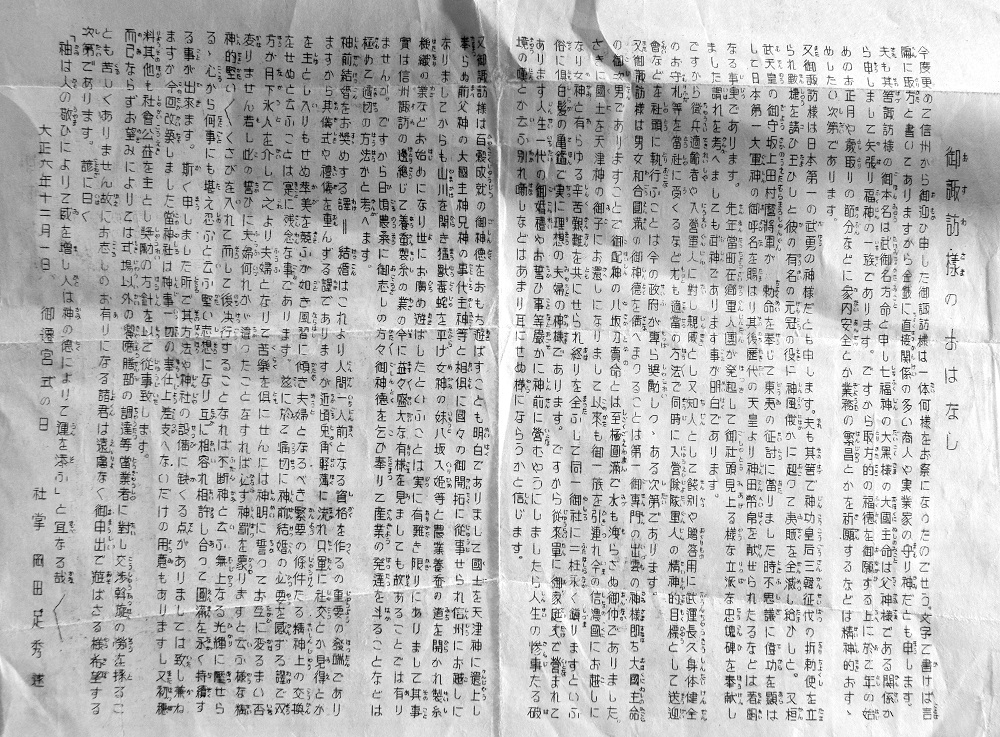

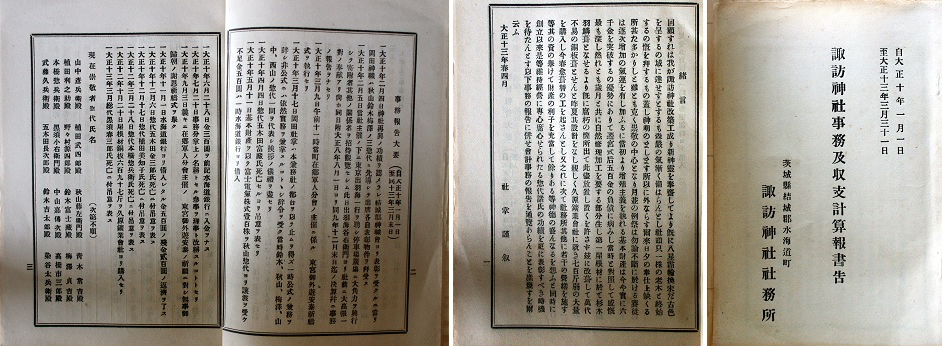

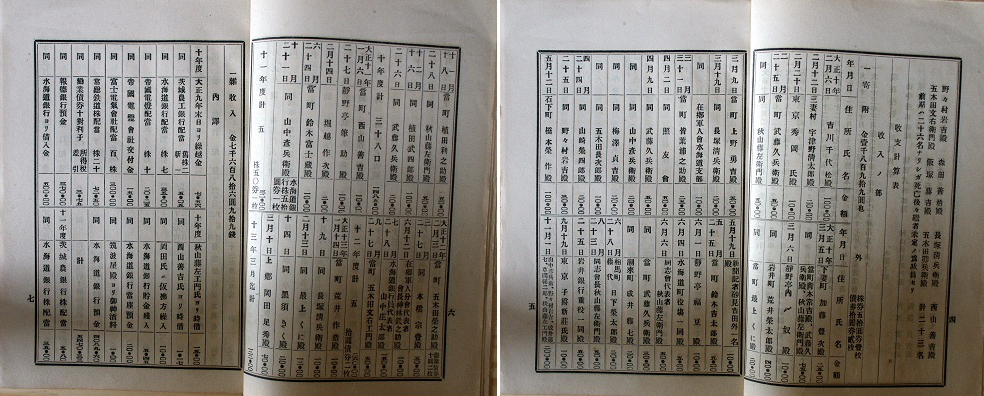

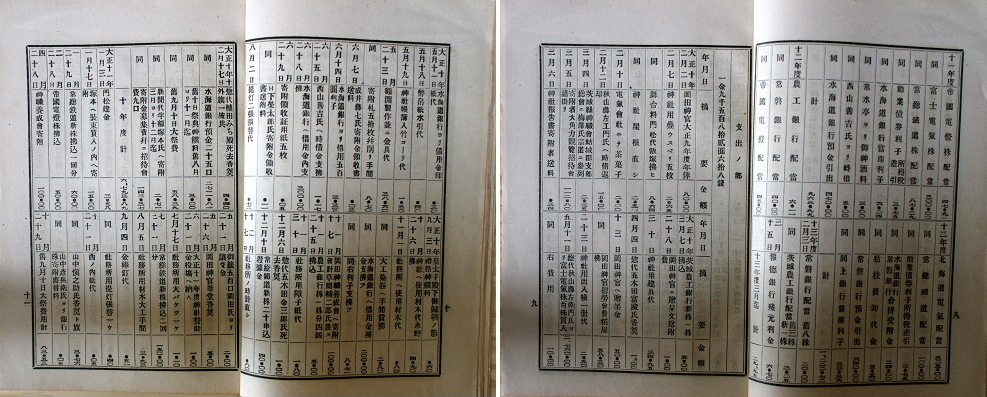

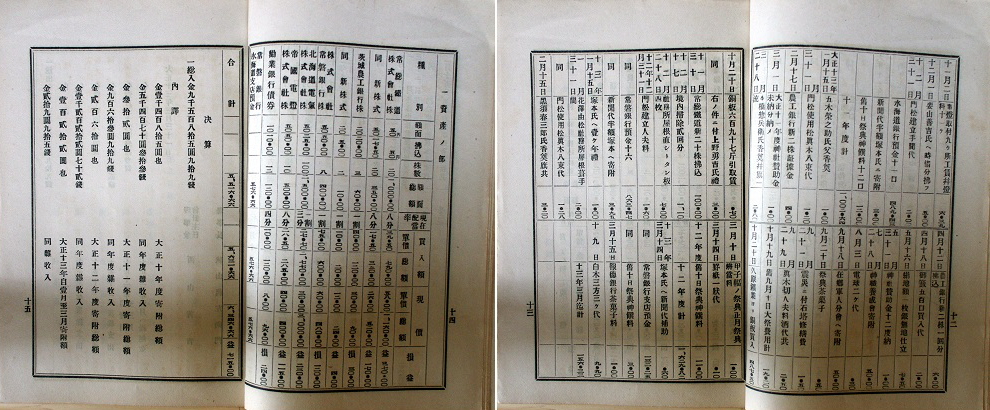

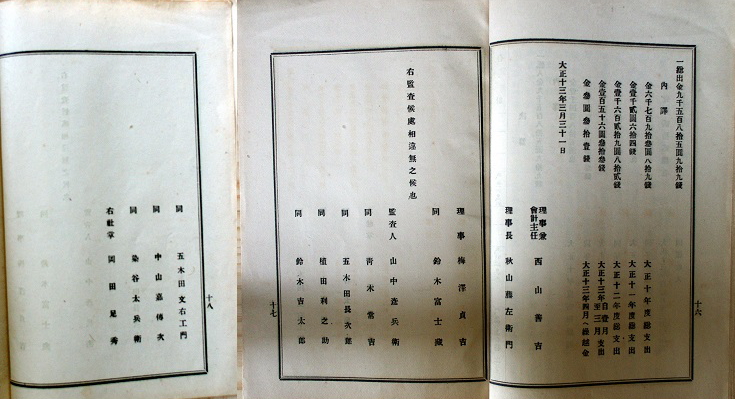

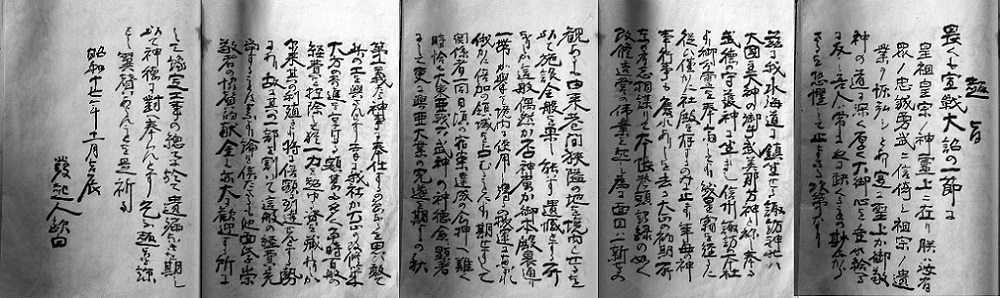

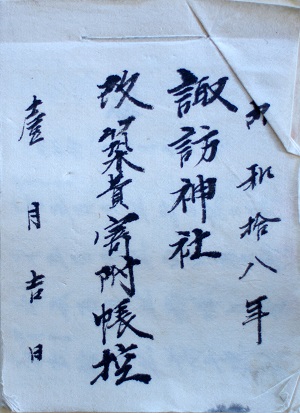

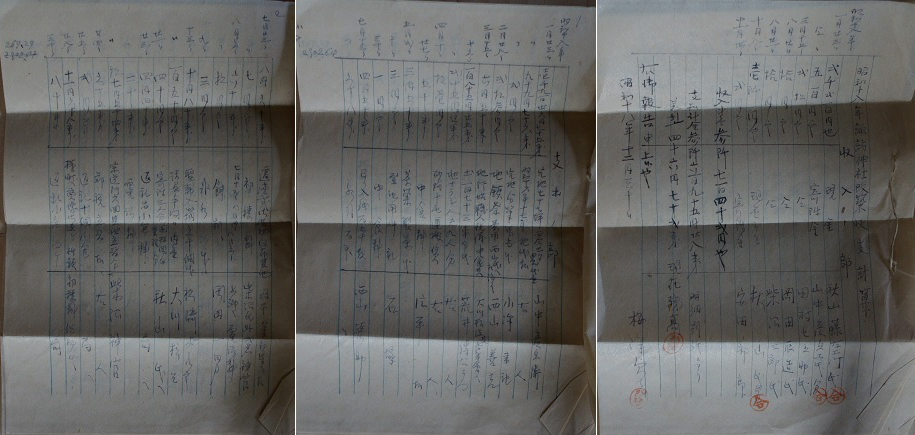

3)大正6年(1917)のこと(諏訪神社改築と御遷宮) 諏訪神社改築の第一次事業は、大正六年に行われました。 改築にあたっての寄付依頼伏稟文と、発起人「諏訪神社崇徒総代」 氏名等が記された当時の諏訪神社改築寄附芳名帳です。 氏名等が記された当時の諏訪神社改築寄附芳名帳です。  大正6年(1917年)第一次事業諏訪神社改築寄附芳名帳に残る伏稟文  上記の伏稟文を活字で表示します 伏稟(ふくひん) 当町字五本榎に鎮座せる諏訪 神社境内は地勢枢要の位置を占め 且つ社前に鬱然たる神木の老幹 大枝は交互参差として〇ら神秘を 含み其の神社威霊の森厳と 高尚閑雅の風致とは〇くも一度之れと 目睹せは何人も真心より畏敬賞讃 せさる者達はなからん 然るに本社は安政年間の再建に係り 爾来五十有余の星霜を覚えせし 結果自然大破に及び遺憾にも今や 瓦ら落ち雨漏り勾欄廻廊等の破壊 亦名状すべからざる者あるににも拘はらず ?如として徒らに時日を空過し一朝 風伯怒号の慈に遭うことあらは殿宇 殆んど将さに顧らんとする危険の〇れ雲 無きに非らす若し斯る不幸に際合せは 独り神を敬する〇以の道に背くのみならす 又当町唯一の風致おも併せ傷ふの嫌らい あるを免れす一念茲に想列する毎に 洵とに寒心に堪えさるなり依りて今回社殿 に修繕を加ふると同時に境内改良の方法を 企画し別紙図面の如く本社の兌位に 愛宕神社を奉遷し巽位に社務所を 新設し境内の周囲は玉垣を繞らして 俗塵を遠ざけ此の如く修理経営して 以て敬神の〇〇を同胞に表明すると共 に風致の趣味と永遠に存続せしめ 聊か当町繁栄の資に供せんと欲す然れ とも有力なる町友諸参の協賛を得るに 非すんは到底其目的を達すること 能はざるは瞭然たることなれは何卒 不肖等の薇哀御諒察ありて同情相憐 み困惑お救い一つは敬神道徳の為に 一つは公共風致を維持せんか為に存分の 義〇〇来下〇幾重にも伏して 奉悃願候 謹言 社掌 岡田 足秀 (注) 解読不明の文字は〇を表示 発起人「諏訪神社崇徒総代」と尾竹国観・尾竹竹破の署名  資料提供:水海道諏訪町 秋山誠衛 様 大正六年十二月一日、信州諏訪大社から新神霊を奉戴し、御遷宮の大祭典が挙行された。  資料提供:水海道橋本町 海老原良夫 様 この諏訪神社の御利益等が書かれた「お諏訪様のおはなし」は、 式典の参加された皆様、そして多くの見物人の方々にも配られたようです。  資料提供:水海道諏訪町 秋山誠衛 様 上記のパンフレット(謄写版印刷)を下記に表示します お諏訪様のおはなし 今度更めて信州から御迎ひ申した御諏訪様は、一体何様をお祭になったのでせう。文字で書けば言 偏に取方と書いてありますから金銭に直接関係の多い商人や実業家の守り神だと申します。 夫も其筈諏訪様の御本名は武御名方命と申し七福神の大黒様の大国主命は父神様である関係から 申しまして矢張り福神の一族であります。ですから取方的の福徳を御願するうえ上に於て年の始 めのお正月や歳取りの節分などに家内安全とか業務の繁昌とかを祈願するなどは精神的おすゝ めしたい次第であります。 又御諏訪様は日本第一の武勇の神様だとも申します。夫も其筈で神功皇后三韓征伐の折勅使を立 てられ戦捷を請ひ玉ひしと彼の有名の元寇の役に神風俄かに起って夷賊を全滅し給ひしと。又桓 武天皇の御守坂上田村麻呂将軍が勅命を奉じて東夷の征討に當りました時不思議に偉功を顕は して日本第一大軍神の御呼名を賜はり其後歴代の天皇より神田幣帛を献ぜられたるなどは著明 なる事実でございます。先年當町在郷軍人團が発起して御社頭見上る様な立派な忠魂碑を奉献し ました謂れを考へましても武神でありますこと事が明白であります。 ですから徴兵適齢者や入営軍人に對し親戚とし又知人として餞別や贈答用に武運長久身体健全 の守札等を當社に受くるなど尤も適當の方法で同時に入営除隊軍人の精神的目標として送迎 會などを社頭に執行ふことは今の政府が専ら奨励しつつある次第であります。 又御諏訪様は男女和合圓満の御神徳を備えまつることは第一御専門の出雲の神様即ち大国主命 の御次男でありますことで御配神の八坂刀売命とは至極圓満で水も漏らさぬ御仲でありました。 さきに國土を天津神の御子に還しになりまして以来もご一族を引連れ今の信濃國にお越しに なり女神と有らゆる辛苦艱難を共にせられ終りを全ふして同一御社に二柱永く鎭りますといふ 俗に惧白髪の亀鑑で実に理想の夫婦の神さま様であります。ですから従来単に御家庭丈で営まれて あります人生一代の御婚禮や誓ひ事など等厳かに神前に営むやうにしましたら人生の惨事たる破 境の嘆とか云ふ別れ噺しなどはあまり耳にせぬやう様にならうかと信じます 又諏訪様は百石成就の御神徳をおもち遊ばすことも明白でありまして國土を天津神に還上し 奉らむ前父神の大國主神兄神の事代主神等と相倶に國々の御開拓に従事せられ信州に越しに なりましてからも山川を開き猛獣毒蛇を平げ女神の妹八坂入姫等と農業養蚕の道を開かれ製糸 機織の業などお始めにな世にお廣め遊ばしたといふことは実に有難き限りにありまして其事 實は信州諏訪の遍総じて養蚕製紙の業の今に益々盛大な有様を見ましても故あることでは有り ませんか。ですから日頃農桑に御志の方々御神徳を乞ひたて奉りて産業の発達を斗ることなどは 極めて適切な方法かとかんが考えます。 神前結婚を奨めするわけ譯 = 結婚はこれより人間一人前となる資格を作るの重要の発端であり ますから其儀式や禮儀を重んずる譯でありますが、近頃兎角軽薄に流れ只単に社交とか見得とか を主とし入りも華美を競ふが如き風習に傾き夫婦となるべき緊要の條件たる精神上の交換 をせぬ云ふことは寔に残念なことであります。茲に於て痛切に神前結婚の必要を感ずる譯で双 方が月下氷人を介して之より夫婦となりて苦楽を倶にせんには神明に誓ってお互に変るまい否 変りません若し此の誓ひに夫婦何れかが違ったことをすれば必ず神罰を蒙りますという云う様な精 神的堅い堅い堅いくさびを入れて而して後決行することなれば不断神と云ふ無上なる光輝に壓せら ると心から何事にも耐え忍ぶと云う堅い志想になり互に相容れ相許し合って圓満を永く持続す る事が出来ます。斯く申しました所で其方法や神社設備に缺くる点がありましては致し兼ね ますが今回改築しましたこの當御社は神事一切の奉仕上か差支へないだけの用意も ありますし又初穂料其ほか他も社會公益を主とし奨励の方針を以て従事致します。 而己ならずお望みによりては式場以外の饗応膳部の調達等當業者對し交渉斡旋の労をとるこ とも苦しくありません。故にお志しのお有りになる諸君は遠慮なく御申出で遊ばさる様希望する 次第であります。諺に曰く「神は人の敬ひによりて威を増し人は神の徳によりて運を添ふ」 と宜なるかな哉々 大正6年12月1日 御遷宮式の日 社 掌 岡田足秀 逑 4)大正13年(1924)のこと(収支計算報告書) 諏訪神社事務及び収支計算報告書(大正10年1月1日~大正13年3月31日)の写しです。 総入金及び総出金とも、9,585圓99銭という数字が記されています。 大正12年10月に、社殿屋根葺材の銅板697斤を購入し、大正13年春に葺替えが行われました。 諏訪神社事務及び収支計算報告書      資料提供:水海道諏訪町 秋山誠衛 様 5)昭和18年(1943)のこと 第二次事業寄附依頼控帳 諏訪神社改築寄附芳名帳に残る趣旨文

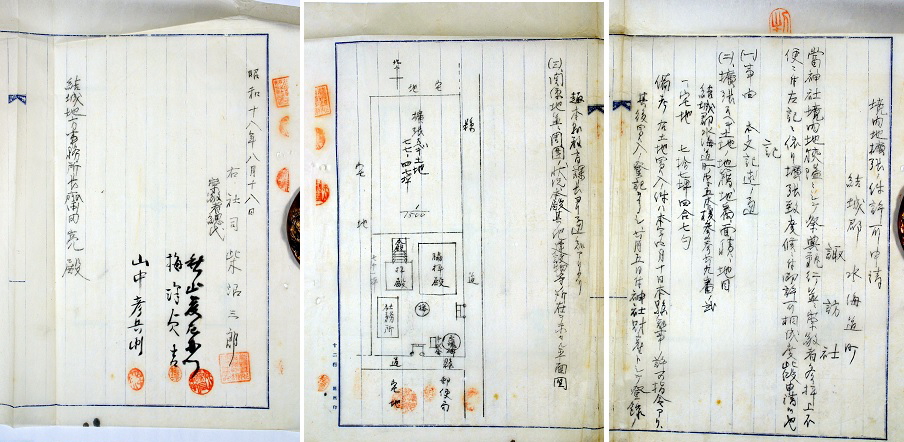

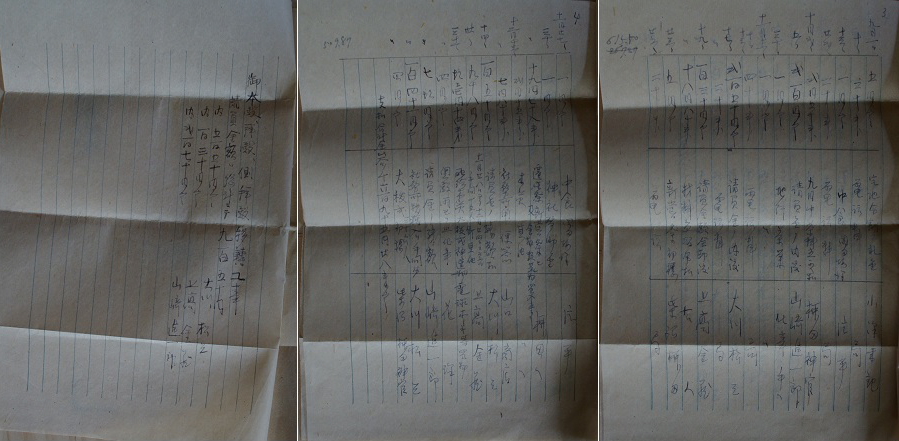

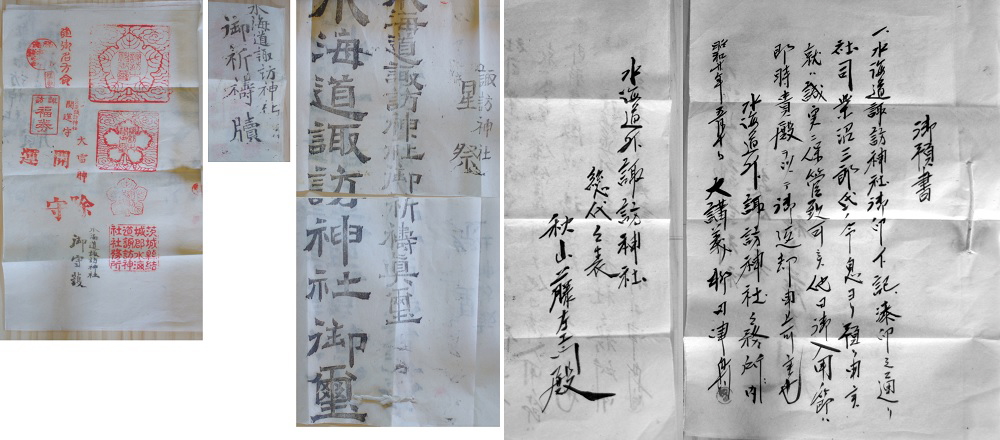

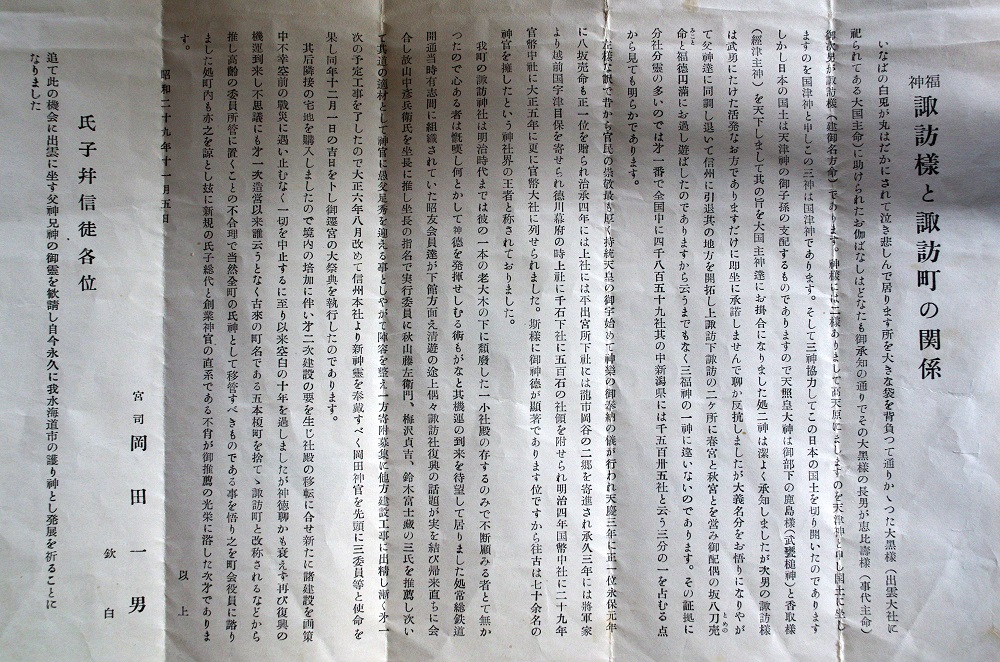

第二次事業寄附依頼控帳  資料提供:水海道諏訪町 秋山誠衛 様 境内敷地拡張及び社殿の移転申請 昭和18年8月18日付で、結城事務所長宛に、境内拡張及び社殿移転の許可申請を提出しました。  移転後の社殿位置図 移転前の社殿  資料提供:水海道橋本町 水海道八幡神社 様 拡張後の境内及び社殿の配置は、本編「諏訪神社社殿改築等の変遷図」を参照されたし。 収支決算報告書(第二次事業 諏訪神社境内拡張及び移転工事) 収入計 金 3,742円也、支払計 金 3,695円28銭、差引 46円72銭。 支出の主なものは、境内拡張の敷地(約77坪)購入費に1,9036円75銭、 本殿・拝殿、側拝殿の移転工事費に950円。   資料提供:水海道諏訪町 秋山誠衛 様 6)昭和20年(1945)のこと 御朱印等の御預証 昭和20年の諏訪神社御朱印等の御預証 昭和20年5月10日付で、諏訪神社御朱印等を、八幡神社宮司から柳田津島氏を通して 秋山藤左衛門家が預かる。  資料提供:水海道橋本町 水海道八幡神社 様 7)昭和29年(1954)のこと(諏訪様と諏訪町の関係) 昭和29年のこと 市制施行に伴う諏訪神社氏子体制の変動 昭和二十九年の市制施行に伴い、諏訪神社は一部の委員所管から諏訪全町の氏神 として移管を受け、我々の護り神として現在に引き継がれてきました。「福神 諏訪様と諏訪町の関係」は、この変動期に併せ発行されたようです。  資料提供:水海道諏訪町 岩本健太郎 様 上記 「福神 諏訪様と諏訪町の関係」 の文面を添付します。 福神 諏訪様と諏訪町の関係 いなばの白兎が丸はだかにされて泣き悲しんで居ります所を大きな袋を背負って 通りかかった大黒様(出雲大社に祀られてある大国主命)に助けられたお伽はど なたもご承知の通りでその大黒様の長男が恵比寿様(事代主命)御次男が諏訪様 (建御名方命)であります。神様には二様ありまして高天原にましますのを天津 神と申し国土に坐しますのを国津神と申しこの三神は国津神であります。そして 三神協力して日本の国土を切り開いたのであります。 しかし日本の国土は天津神の御子孫の支配するものでありますので天照皇大神の 御部下の鹿島様(武甕槌神)と香取様(經津主神)を天下しまして其の旨を大国 主神達にお掛合になりました処二神は潔く承知しましたが次男の諏訪様は武勇に たけた活発なお方でありますだけに即座に承諾しませんで聊か反抗しましたが大 義名分をお悟りになりやがて父神達に同調し退いて信州に引退其の地方を開拓し 上諏訪下諏訪の二カ所に春宮と秋宮とを営み御配偶の八坂刀売命と福徳円満にお 過ごし遊ばしたのでありますから云うまでもなく三福神の一神に違いないのです 。その証拠に分社分霊の多いのでは第一番で全国中に4859社其の中新潟県に は1535社と云う3分の1を占める点から見ても明らかであります。 左様な訳で昔から官民の崇敬最も厚く持統天皇の御宇始めて神樂の御奉納の儀が 行われ天慶3年(911)に正一位永保元年に八坂刀売命も正一位を贈られ治承4年 には上社には平出宮所下社に籠市岡谷に二郷を寄進され承久3年には将軍家より 越前国宇津目保を寄せられ徳川幕府の時上社に千国下社に五百石の社領を附せら れ明治4年国幣中社に29年官幣中社に大正5年に更に官幣大社に列せられまし た。斯様に御神徳が顕著であります位ですから往古は70余名の神官を擁したと いう神社界の王者と称されております。 我町の諏訪神社は明治時代までは彼の一本の老大木にたいはい頽廃した一小社 殿の存するのみで不断顧みる者とて無かったので心ある者は慨嘆し何とかして 神徳を発揮せしむる術もがなと其機運の到来を待望して居りました処常総鉄道開通 当時有志間に組織されていた昭友会委員達が下館方面え清遊の途偶々諏訪社復興の 話題が実を結び帰来直ちに会合し故山中彦兵衛氏を座長に推し座長の指名で実行委 員に秋山藤左衛門、梅沢貞吉、鈴木富士蔵の三氏を推薦し次いで其道の適材として 神官に愚父足秀を迎える事としやがて陣容を整え一方寄附募集に他方建設工事に出 精し漸く第一次の予定工事を了したので大正6年8月改めて信州本社より新神霊 を奉戴すべく岡田神官を先頭に三委員等と使命を果し同年12月1日の吉日 を卜し御遷宮の大祭典を執行したのであります。 其后隣接の宅地を購入しましたので境内の倍加に伴い第二次建設の要を生じ社殿 の移転に合せ新たに諸建設を画策中不幸空前の戦災に遭い止むなく一切を中止す るに至り以来空白の十年を過ごしましたが神徳聊かも衰えず再び復興の機運到来し不 思議にも第一次造営以来誰云うともなくこらい古來の町名である五本榎町を捨てて諏 訪町と改称するなどから推し高齢の委員所管に置くことの不合理で当然全町の氏神と して移管すべきものである事を悟り之を町会役員に諮りました処町内も亦之をまこと 諒とし?に新規の氏子総代と創業神官の直系である不肖がご推薦の光栄に浴した次第で あります。 以 上 昭和二十九年十一月五日 宮司 岡田一男(欽白) 氏子ならびに信徒各位 追て此の機会に出雲に坐す父神兄神の御霊を歓錆し自今永久に我水海道市の護り神と し発展を祈ることになりました |

| 表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |