| 表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |

|

第三節 書物に描かれた諏訪神社と水海道 |

|

水海道諏訪町在住だった画家の秋山桑人さんの書籍 「水海道大正っ子風物誌(昭和五六年発行)」にも、 諏訪神社や水海道のことが描かれています。 ここでは、3点程、紹介いたします。

|

| 1)尾竹国観の絵 |

|

水海道諏訪神社のある地名は、もと、五本榎町と言った。 それがどういういきさつか知らないが諏訪町と改名された。 諏訪神社ゆかりの町名としたためだろうか。 この諏訪神社はほぼ市の中心に位置し、神社の大欅は有名であるが、 老齢化し幾分ぶん東側に傾き出し、危険な状態になってきた。 この諏訪神社の拝殿の天井に、龍の絵がかかげられてある。 これは尾竹国観(1880-1945)の筆によるものである。 ほかに大町桂月(1869-1925)の筆による額装の書、 奥の本殿の天井画は、尾竹竹坡(1878-1936)の筆による虎の絵である。 尾竹国観は東美(東京美術学校)卒業、小堀鞆音(1864-1931)の 門に入り、人物画を得意とし、文・帝展に三回受賞、昭和20年66歳で物故した。 一方竹坡は川端玉賞(1842-1913)、および鞆音の門下で文展受賞数回無監査と なり、昭和21年物故している。国観・竹坡は兄弟であった。 いつの頃水海道に来たかは不明である。 国観について次のような話が残っている。 若い文展作家として腕のたつ国観は将来を嘱望 されていた。意気盛んな国観はある年の文展にぼう大な作品を 送りこんだ。時の審査員たちはあまりの大作に仰天した。自分 たちの地位をおびやかすこの野心家に顰蹙した。 最高の賞と、自他ともにゆるしたこの大作は、逆につめたい眼で 見られる結果となり、以後、野放図な野心家の危険な人物とマー クされるに至った。 したがって、それからは作品も、どこか暗く陰湿で爽快さに 欠けていたと思う。そこに一種の反逆精神のようなものがあっ た。私が少年のころ講談社から修養全集、講談全集なるものが 発行されたことがある。その中に、国観の挿絵が多くのってい た。少年の私にとってその挿絵の感じは、多分に不気味な人物 の表情であり調子であり、構図であったことを記憶している。 国観と竹破の筆になる天井画がどうして諏訪神社にあるのか 今のところ不明であるが、水海道諏訪町の素封家、秋山藤左 衛門さん宅にも国観の竹林の七賢人の双幅が貯蔵されていると ころを見ると、おそらく画の好きだった秋山藤左衛門さんが二 人をひきつれて来たのではないかと思われる。 |

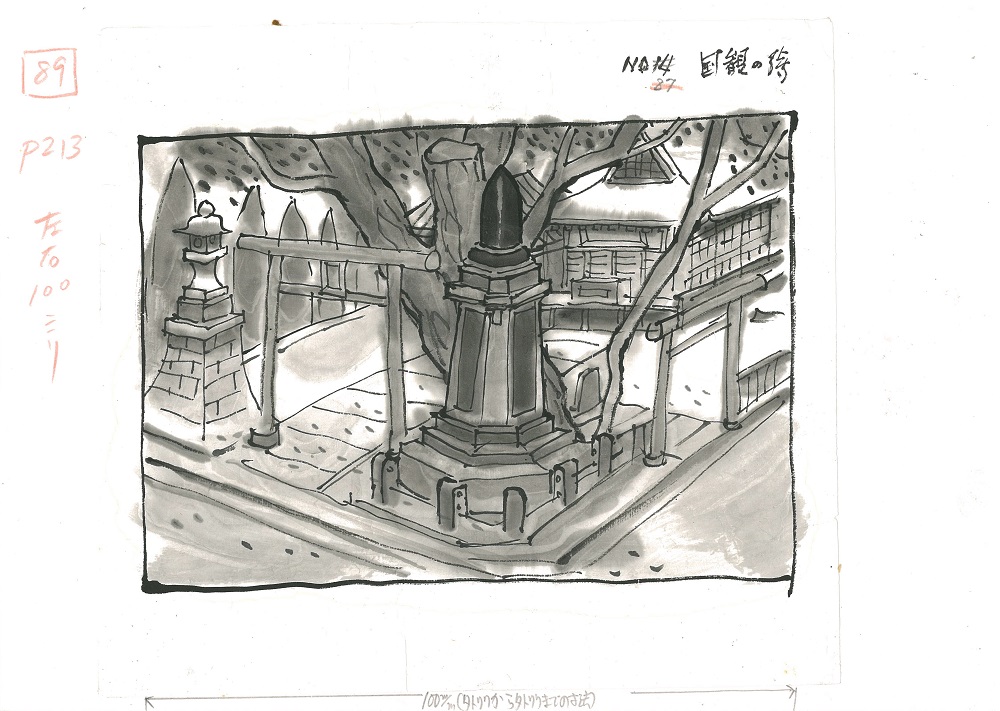

尾竹国観の絵 (挿絵原画)

|

| 2)衿に描いた大観の絵 |

|

水海道市の糀屋旅館は、元、諏訪神社の前にあった。 それが現在、市の区画整理のため市役所の近くに移築された。 明治中期のころ、この糀屋旅館に横山大観(1868-1958)と菱田春草(1874-1911)の 両画伯が宿泊されたことは、あまり知られていない。 無論両者がまだ、岡倉天心(1863-1913)に従って五浦に行く前の 事であると思う。いかなる経緯によるものであるか、 皆目見当がつき兼ねることであるが、間違いなく泊まって行ったのである。 二人はこの時、糀屋旅館のかかりの女中に対し半衿 と羽織の裏に絵を描いてやっている。 後日、女中は 金に窮した時、二つながら手ばなしているが、それから 先が不明なのである。 水海道市は古くは幕府の直轄地、すなわち天領地で あった。それゆえ一種の自由都市の趣があり、治外法 権的なところがあった。そのため、幕末期、自由思想 を持つ、学者、文人墨客が多くのがれて来たという。 したがって藩風というものがない。つまりは商業都市 として発展し、自由思想にとんだ感があり、文人墨客 を育てる土壌があったかと思われる。 現在、水海道市に渡辺崋山(1793-1841)、椿山(1801-1854)の画帳軸装物の 多くを所有するものがあるが、これは水海道市が生んだ 南画家小林蔵六1837-1878)さんの家から出たものであると思われる。 蔵六さんは足が悪かったため椿山の家には行かず、 もっぱら今で言う通信教育で画を勉強した。この関係で 蔵六さんの家には椿山の画手本、軸装物が多く残された。 崋山は椿山の師である関係で、崋山の絵も多いのである。 蔵六さんが死んだ後、これらの住品はほとんどが、 水海道の素封家、秋山藤左衛門さんの家へと流れ込んだ。 先代の藤左衛門さんが絵を好んだためである。 その中には崋山の「鉄かい和尚」、椿山の双幅の「宝来山」等、 名品がふくまれている。 また、三坂新田町には猪瀬東寧(1838-1908)があり、明治初期に 南画家として名をなした。諏訪神社の天井画は尾竹国観、同竹破 の筆になるものとして今に残っている。 こうしてみると、水海道市は現在も絵に関係が深く、絵を描く人脈が豊富である。 おしくも先年物故されたが大山正三氏、喜寿を迎えてなお活躍の新井緑荷氏。 有田徳一氏。前田寛治氏の弟子であった柴圭一氏(現在は絵は描かない)、 現職の市会議員の遠藤利氏、先年疎開されて来た菊地辰幸氏等々多士済々である。 |

衿に描いた大観の絵 (挿絵原画)

|

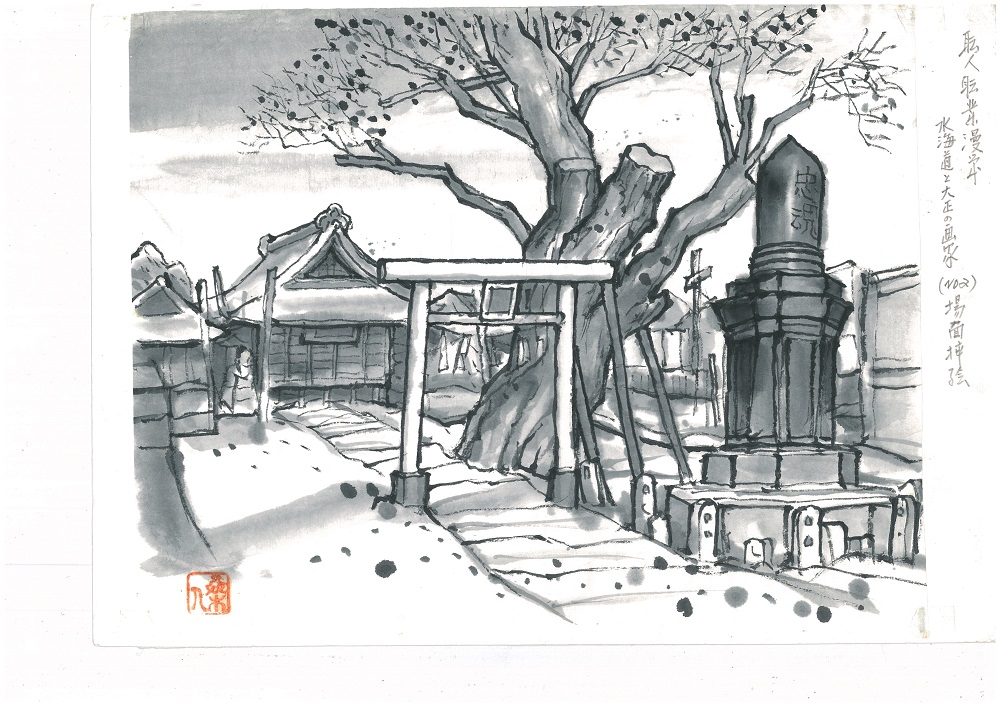

| 3)水海道と大正の画家 |

|

※上記の、1)と2)に重複するが、平成12年に発行された 「続々々職人職業漫筆」に掲載されている画文集です 明治時代の中ごろ、横山大観と菱田春草とが連れ立っ て水海道に宿泊したことはあまり知られていない。また その後、日本画家の尾竹竹坡、尾竹国観兄弟がそろって 水海道の諏訪神社の天井画を描いているのが、これもあま り知られていない。 大観と春草とが水海道でなぜ一泊したのかについては 全くわかっていないが、古老たちの口伝によれば、次の ようなことがわずかに知られている。二人は糀屋旅館に 宿泊し、その夜、女中の半衿と羽織の裏に絵を描いて贈 った。その女中は後日、その半衿と羽織の裏を請われる ままに豊岡村の医師某に売っている。その後、半衿と裏 地は再び水海道の素封家に引き取られたが、その後につ いては残念ながら詳らかではない。もちろん大観はおも しろ半分で描いたのであろうし、女中にとっては大観とい ってもただの泊り客にすぎなかったと思われる。 では、二人はどのようにして水海道へ来たのだろうか。 東京から水海道まで、汽車か蒸気船かどちらによったの だろうか。大正二年(1913年)以降であるなら上野 から常磐線で取手まで来て、常総線に乗り換えて来たと 想像される。取手ー下館間の常総線は大正二年十一月開 通している。それ以前の東京、水海道間の交通機関はも っぱら鬼怒川を上下する蒸気船によっていた。 おそらく二人は上野から五浦海岸の共同の画室へ行く 途中であったと想像される。 さて女中から半衿を買った素封家はおそらく大観の名 前は知ってのことだろうし、掛け軸仕立てにしただろう が、その後については杳としてわからない。 |

水海道と大正の画家 (挿絵原画) |

|

一方、尾竹竹坡、尾竹国観の天井画については現存し

ていることであり、一部の人たちには知られているはず

である。拝殿の天井画が国観の墨絵の竜、奥の本殿の天

井画がと竹坡の墨絵の虎の絵である。私が少年のころ、当

時講談社から修養全集、講談全集という本が出版された。

私の家にもその何冊かがあった。私はこの本が好きで、

学校から帰ると貪るように読んだものである。この本に

は挿絵がふんだんに挿入されていて、読む前からその内

容をはぼ察知することができた。私は読むというより中

の挿絵を見るほうが主だったと言ってよかった。 |

水海道と大正の画家 (挿絵原画) |

|

それは当時の一流の挿絵画家の作品だった。一目でだ

れの絵であるかわかるような名の知れた画家が多かった。

その中にただ一つ、不思議な挿絵が入っていた。名前を

見ると尾竹国観としてあった。 少年の私には見知らぬ画家の名前だった。不思議だと 見たのは他の挿絵は当時のいわゆる挿絵画家のものだけ に、少年にも見やすいように挿絵的に気持ち良く描かれ ている。ところがそれにひきかえ国観の挿絵は、一見不 気味でどこか陰気で暗い、顔の表情が写実的で個性が強 すぎる。風景場面の描写にしても、説明が必要以上に写 実的でくどすぎる感じである。少年の私にとっては、こ の挿絵は強い描写力に満ちてはいるが、少年の求める晴 れやかな抒情的な甘さに欠けているものがあると言って よかった。 月刊ASAHI 1992年七月号(創刊三周年特大号) に掲載された『二十世紀日本の異能偉才百人』の中に、 兄の尾竹竹坡のことが載っている。これによると竹坡は 明治十一年(1878年)新潟に生まれた。本名染吉、 十四歳のころから弟の国観と共に富山の売薬版画の下絵 を描いていた。十八歳で上京、川端玉章に師事した後、 日本絵画協会展、日本美術院共進会展で次々受賞、二十 代ごろから「小国民」に弟国観とともに挿絵を執筆、 1908年、国画玉成会懇親会の席上岡倉天心と衝突、さ らに大観とも衝突、後、同会脱会、八火社を創設、個性 的な性格のゆえか反支流の道をつき進む、弟の国観も竹 坡同様、反支流であった。当時の帝展に膨大な作品を搬 入して審査員のひんしゅくを買ったという。 当時、竹坡と国観について何も知らなかった私には、 ただ彼らの描いた挿絵の人物画の表情風体から受ける感 じが、何となく不気味で嫌味のあるのが気になるのであ った。 後日、このような竹坡と国観の伝記を知るに及んで、 あの少年の日に受けたこの兄弟画家の描く人物画の表情 風体からにじも出る異常な感じに、思い当たる節のある ものを感ずるのであった。 さて、水海道の諏訪神社の天井画がどうしてこの兄弟 画家の手になることに至ったのかは、今もって不明であ るが、もはや知る人はいない。 ただ市内の某家で、彼ら兄弟の手になる見事な竹林の 七賢人と潮汲みの掛け軸が保存されているのを見たこと がある。おそらくこの某家の導きによって来たものであろう。 |

|

資料提供:水海道諏訪町 秋山節夫 |

| 表紙 | 挨拶 | 目次 | 概要 | 見所 | 変遷 | 水海道 | 祇園祭 | 書物 | 歴代 | 記念事業 | 略歴 | 奥付 |